29 mars 2006

Aedes Aegypti et les autres…

Hiver 2005. Une vague de froid inattendue force des oiseaux de la Mer Caspienne à prolonger leur migration jusque dans les marais de la Dombe, dans l’Ain.

Des canards porteurs du virus H5N1 y sont retrouvés morts. Un élevage de volaille est contaminé et tué. En France, les conséquences économiques de la grippe aviaire sur la filière de la production de la volaille sont sans précédent.

Dans la même période, le Chikungunya, après avoir émergé dans l’Océan Indien, arrive en Europe.

Bien que les victimes recensées sur le continent soient des cas « importés » de la maladie par le biais d’échanges internationaux, des moustiques de type Aedes Aegypti, vecteurs potentiels du virus, sont déjà présents dans le sud de la France. Il est donc possible que la maladie soit transmise par leur entremise et justifie donc des mesures de prévention.

En région PACA toujours, des projets de recherche tentent de mieux comprendre le mécanisme et les conditions favorables au développement du West Nile Virus, lui aussi véhiculé par les moustiques. En 2003, ce virus a touché principalement des chevaux, mais il s’est propagé à travers tout le continent nord américain en seulement 2 ans…

Vers une surveillance opérationnelle des maladies réémergentes

Communication, collecte de données, localisation ou observation : dans la lutte contre les épidémies, les satellites se révèlent être des outils précieux.

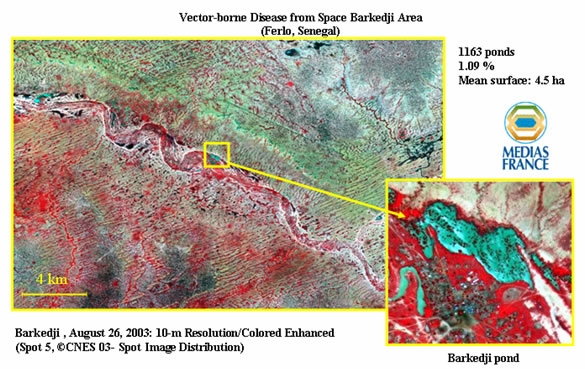

A l’évidence, ils ne suivent pas les nuages de moustiques ou les populations infectées. Leur contribution consiste à recueillir des données sanitaires, climatiques et environnementales, en lien direct avec les écosystèmes susceptibles d’abriter les vecteurs des maladies. Ils observent les éléments qui peuvent en favoriser le développement : eaux stagnantes, vent, couvert végétal etc.

A l’évidence, ils ne suivent pas les nuages de moustiques ou les populations infectées. Leur contribution consiste à recueillir des données sanitaires, climatiques et environnementales, en lien direct avec les écosystèmes susceptibles d’abriter les vecteurs des maladies. Ils observent les éléments qui peuvent en favoriser le développement : eaux stagnantes, vent, couvert végétal etc.

Depuis 1998, le CNES soutient des projets dans le domaine de la télé-épidémiologie, ayant pour objectif le déploiement de systèmes de surveillance épidémiologique opérationnels et d’alerte précoce.

Un projet parmi d’autres, qui devraient contribuer à la mise en place en Europe d’un système d’alerte précoce et ainsi répondre aux besoins des autorités sanitaires.

Pour en savoir plus sur ce sujet, le site www.cnes.fr consacre ce mois-ci un dossier complet sur le thème de la .