« Attention si vous sortez de notre atmosphère. On prévoit des vents solaires pouvant dépasser 1 million de km/h. » Voilà peut-être à quoi ressembleront les bulletins de météo de l’espace dans quelques dizaines d’années ! Focus sur cette discipline en plein essor.

Coups de soleil

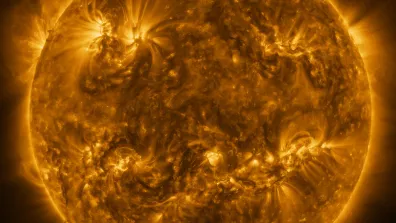

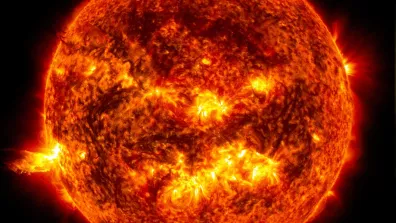

Notre étoile est en constante activité. Elle émet en permanence, dans toutes les directions, toutes sortes de rayonnements : lumière visible (les rayons du Soleil que nous pouvons voir) mais aussi infrarouges, rayons ultra-violets (UV), rayons gamma, rayons X et ondes radio. Le Soleil éjecte aussi un flux continu de minuscules particules de matière, chargées électriquement (protons, électrons) qu’on appelle le vent solaire.

De plus, il arrive que notre Soleil déclenche de véritables éruptions - on parle aussi de tempêtes solaires. Elles se manifestent par une explosion de matière, chauffée à plusieurs millions de degrés, et de rayons de toutes sortes. La quantité d’énergie alors libérée est phénoménale : l’équivalent de plusieurs millions de bombes atomiques !

Lors des plus grosses éruptions, des nuages de particules chargés électriquement sont aussi éjectés dans l’espace à grande vitesse, jusqu’à 2 000 km/s (soit plus de 7 millions de km/h). On appelle cela une éjection de masse coronale (EMC). Si l’éruption est orientée vers notre planète, ces éjections peuvent nous atteindre en peu de temps, de 1 à 5 jours.

Des conséquences sur Terre

Sur la Terre, l’atmosphère nous protège en filtrant certains rayonnements. Seuls peuvent traverser la lumière, les UV (responsables des coups de soleil !) et les ondes radio.

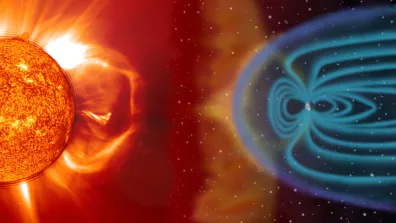

Nous sommes également protégés par un bouclier invisible qui englobe la planète, le champ magnétique, créé par la Terre. Il dévie ainsi les particules solaires.

Reste que lors d’une éruption solaire, les particules éjectées peuvent franchir ce bouclier, en s’engouffrant par les pôles magnétiques. L’une des conséquences, plutôt sympathique, est l’apparition d’aurores boréales (Nord) et australes (Sud) : il s’agit de la réaction de ces particules chargées électriquement avec les molécules de l’atmosphère.

Les éruptions peuvent aussi perturber le champ magnétique de la planète, provoquant ce qu’on appelle des orages magnétiques. Ceux-ci peuvent engendrer des dégâts et perturber les activités humaines :

- Dégâts physiques sur les satellites. En 2022 par exemple, une quarantaine de satellites de télécommunication de SpaceX ont été perdus à cause d’une tempête solaire.

- Perte des signaux des satellites qui ne peuvent plus communiquer avec la Terre. Conséquence : plus de positionnement ni de télécommunications par satellites… et donc des services potentiellement perturbés comme les secours, les transports. Ou même les banques. Oui, quand vous utilisez votre carte de crédit, c’est souvent une transaction par satellite !

- Surtensions sur les réseaux électriques, provoquant par exemple des dégâts sur les transformateurs.

Les rayonnements solaires, même quand il ne s’agit pas de tempête, peuvent également être dangereux pour les astronautes, qui, dans l’espace, ne sont pas protégés par l’atmosphère. C’est notamment pour cela qu’ils portent des combinaisons.

Connaître pour anticiper

La météorologie de l’espace, qui étudie l’activité du Soleil et ses interactions avec la Terre, est née aux États-Unis dans les années 1990. Elle est aujourd’hui en plein essor. Objectif : anticiper les sautes d’humeur solaires.

Une discipline récente au service des humains

La météo de l’espace s'appuie sur différentes sciences comme la physique du Soleil ou l’aéronomie, l’étude de la physique et de la chimie de notre atmosphère.

L’une des activités des météorologues de l’espace est de prédire le « voyage » des nuages de particules éjectés lors des éruptions, grâce à leur vitesse, la rotation du Soleil… Ils prédisent, avec une probabilité encore insuffisante, si ces particules risquent d’atteindre la Terre.

Toutefois, l’on ne sait pas encore prévoir les éruptions solaires. On peut les observer avec nos instruments spatiaux et terrestres. Et la gravité d’une tempête solaire peut être déterminée seulement une demi-heure avant qu’elle ne nous atteigne.

La météo de l’espace est utile aussi aux compagnies aériennes. Elles s’appuient en effet sur des cartes indiquant les quantités de radiation solaire, pour vérifier que les pilotes et les personnels en vol (moins protégés par l’atmosphère) ne sont pas trop exposés.

Les Américains ont créé la météo de l'espace car ils étaient soucieux de protéger leurs infrastructures de défense. En France, plusieurs scientifiques et ingénieurs ont créé en 2018 l’OFRAME, l’Organisation Française de Recherche Applicative en Météorologie de l’Espace. Objectif : fournir des données et des services aux structures qui peuvent être concernées : aviation civile, banques, assurances, armées… Cette initiative est notamment soutenue par le CNES.

Les satellites, des alliés précieux

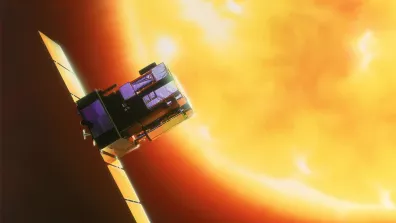

Pour observer le Soleil, quoi de mieux que s’en approcher ! De nombreuses missions spatiales ont été et sont ainsi lancées pour scruter de plus près notre astre : SOHO en 1995 (ESA/NASA), SDO en 2010 (NASA) ou encore Picard chez nous, au CNES. Ce dernier a réalisé, entre 2010 et 2014, plus d’un million de photos du Soleil !

2 sondes sont également actives autour du Soleil, pour étudier précisément les vent et tempêtes solaires :

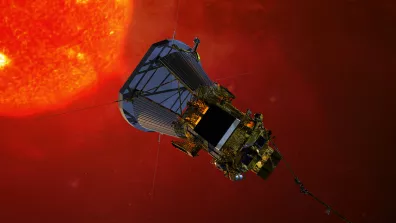

- La sonde américaine Parker Solar Probe, lancée en 2018, doit « frôler » le Soleil à près de 6 millions de km.

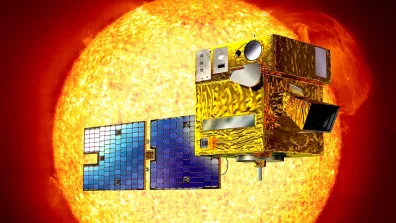

- Le satellite européen Solar Orbiter, lancé en 2020.

D’autres missions spatiales sont également en cours de développement, pour prendre la relève, comme le satellite Vigil de l’agence spatiale européenne (lancement prévu en 2031).

Quizz

En 1859, une énorme tempête solaire a touché la Terre, résultat d’une série d’éruptions solaires de grande ampleur. Sous quel nom est-elle également connue ?