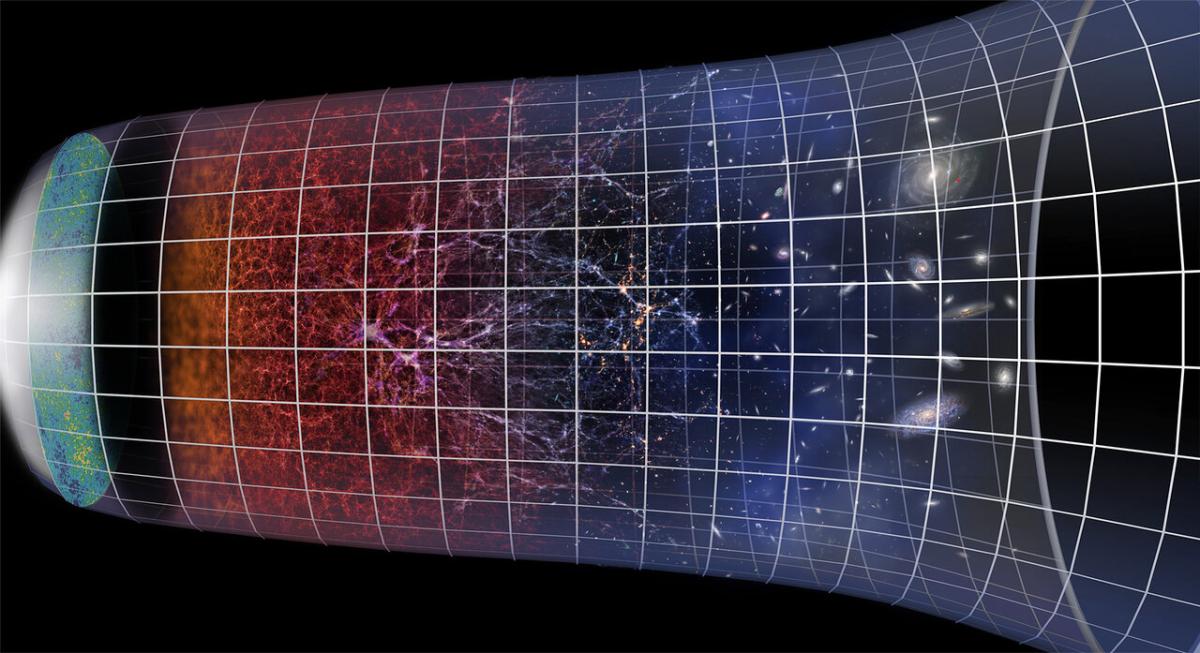

L’Univers est né il y a 13,8 milliards d’années suivant la théorie du Big Bang. C’est aujourd’hui le scénario le plus crédible, aux yeux des scientifiques. Mais des mystères persistent.

Faire-part cosmique

Le Big Bang (expression anglaise signifiant « gros boum ») est le nom donné à la naissance de l’Univers il y a 13,8 milliards d’années. Retour sur ces premiers instants.

3 minutes phénoménales

Selon la théorie du Big Bang, à sa naissance, l'Univers est plus petit qu’une tête d’épingle. Et sa densité, sa pression, sa chaleur y sont infinies. Difficile d’imaginer l’énergie présente à cet instant. C’est d’ailleurs impossible à reproduire dans nos laboratoires aujourd’hui !

Puis, en une infime fraction de seconde, il « enfle » de manière extraordinaire. Et des particules élémentaires (plus petites que l’atome) apparaissent : électrons, protons, neutrons et photons…

Ensuite, au cours des 3 minutes suivantes, alors que l’Univers continue de se dilater, et par conséquent de se refroidir, les premiers noyaux atomiques (hélium principalement) se forment par la combinaison des protons et des neutrons.

Un grand coup de flash

L’expansion se poursuit, la chute du thermomètre aussi. 380 000 ans après le Big Bang, il passe sous les 3 000°C (la température actuelle de l’Univers est de -271°C). Les conditions sont alors réunies pour que les premiers atomes apparaissent - hydrogène et hélium. En effet, les électrons sont désormais assez ralentis pour fusionner avec les noyaux atomiques. C’est l’apparition de la matière, telle qu’on la connaît.

Quant aux photons, les particules qui « portent » la lumière et qui étaient jusqu’alors piégés dans cette soupe cosmique, ils peuvent soudain circuler : l’Univers s’allume. Mais c’est un flash de courte durée. L’Univers redevient sombre, car les étoiles et les galaxies n’existent pas encore.

Et bien après, les étoiles

Les premières étoiles s’allument des millions d’années après le Big Bang… Les réactions chimiques qui se déroulent dans leur noyau créent de nouveaux atomes comme l’azote ou le carbone. Et la force d'attraction gravitationnelle (qui attire tous les corps entre eux) modèle peu à peu la structure de l’Univers : les étoiles se regroupent en galaxies, qui se regroupent elles même en amas voire en super-amas de galaxies…

Une théorie moquée

La théorie du Big Bang, apparue dans les années 1920, bouscule l’idée alors dominante d’un Univers statique. Même un certain Albert Einstein pensait alors que l’Univers était fixe (il a ensuite changé d’avis) !

En 1922, un mathématicien russe, Alexander Friedmann, suggère en effet que l’Univers est en expansion, qu’il enfle. Cette idée est démontrée mathématiquement en 1927 par un savant belge, Georges Lemaître. Elle est également démontrée par les travaux de l’astronome américain Edwin Hubble : il se base sur l’observation de galaxies qui prouvent qu’elles s’éloignent les unes des autres du fait de la dilatation de l’Univers.

Et en 1931, Georges Lemaître théorise l’idée du Big Bang : selon lui, si l’Univers est en train de s’étendre, c’est qu’il a dû par le passé être plus petit et plus dense, être un point unique. Mais sa théorie met plusieurs années à se faire accepter par la plupart des scientifiques.

Un scénario crédible

Aujourd’hui, le Big Bang est la théorie la plus solide, celle qui colle le mieux aux observations menées par les scientifiques, depuis le sol ou depuis l’espace. Et aucune découverte n’a pu la détruire.

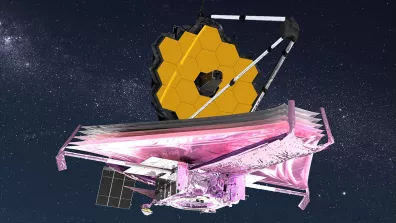

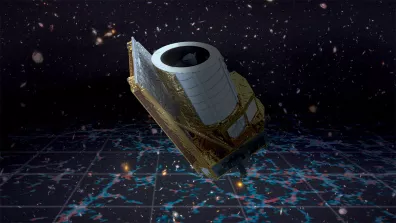

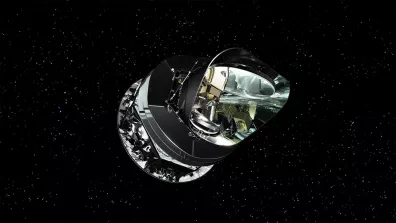

Des satellites comme témoins

De nombreuses missions satellite ont été et sont encore menées pour collecter des informations sur l’histoire de notre cosmos. Le télescope américain James Webb, par exemple, qui tente (entre autres) de capter la lumière des premières étoiles et galaxies. Ou le satellite européen EUCLID, qui permet de regarder plus précisément l’expansion de l’Univers. Toutes les données ainsi recueillies permettent de valider la théorie du Big Bang.

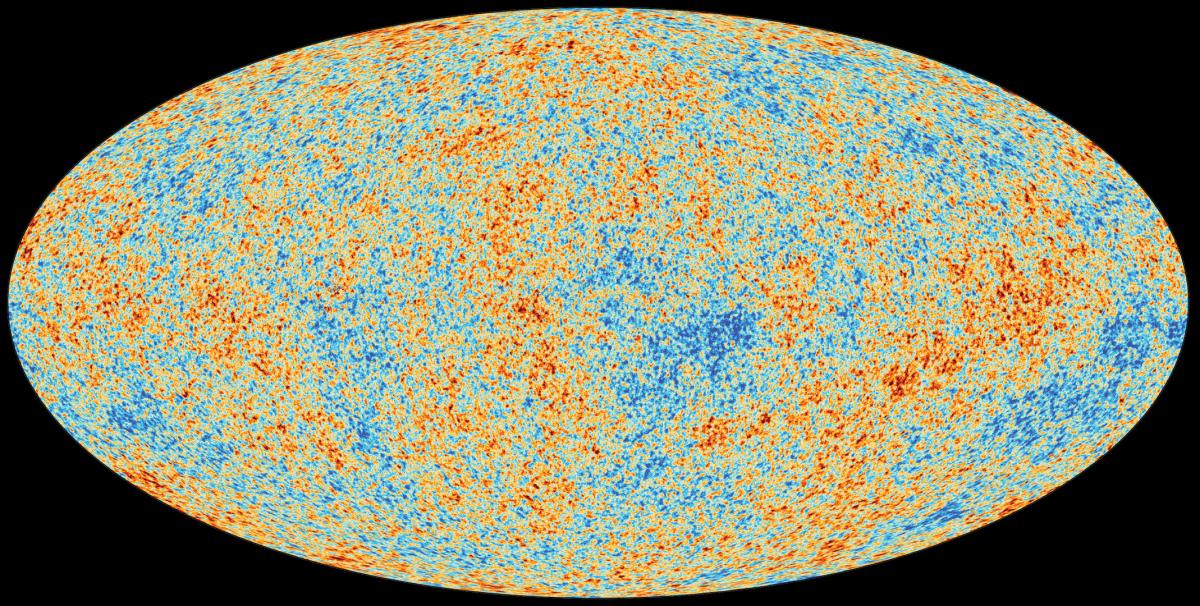

Une preuve venue du fond des âges

Autre preuve : le fond diffus cosmologique. Il s’agit de la première lumière de l’Univers, survenue, tel un coup de flash, 380 000 ans après le Big Bang. Cette lumière subsiste aujourd’hui sous la forme d’un rayonnement uniforme d’ondes radio. Comme un bruit de fond, présent partout dans le cosmos.

Théorisé à la fin des années 40, ce rayonnement « fossile » a été détecté par hasard en 1965 par 2 physiciens américains, alors qu’ils travaillaient sur une nouvelle antenne radio (ce qui leur a valu le prix Nobel de physique). Cette première lumière a même été « photographiée » entre 2009 et 2013 par le satellite européen Planck.

Et après ?

Plusieurs théories existent sur le devenir de notre Univers. Qui ne sont pour l’heure que des spéculations. Et attention spoiler : cela n’est jamais une fin très heureuse… Mais rassurez-vous, cela n’est pas prévu avant des dizaines de milliards d’années.

Voici les 3 principales :

- La mort thermique (Big Freeze)

L’Univers continue son expansion, toujours à la même vitesse, de manière constante. Indéfiniment. La matière et les rayonnements se diluent et se dispersent, petit à petit.

- L’effondrement terminal (Big Crunch)

C’est le Big Bang, mais à l’envers ! Dans ce scénario, la gravité gagne le combat contre l’expansion. Cela provoque la contraction de l’Univers qui devient compact, tous les astres se contractent en un point unique.

- La grande déchirure (Big Rip)

Ce scénario prévoit que l’accélération de l’expansion va encore croître, jusqu’à surpasser toutes les autres forces, qui maintiennent la cohésion de la matière. L’Univers se déchire : les galaxies, les étoiles, les planètes... Toute la matière est détruite, jusqu’au moindre petit atome.

Quizz

Et nous, dans tout cela ? Les humains sont apparus plus de 13 milliards d’années après le Big Bang. À l’échelle de l’Univers, nous sommes des nouveaux-nés !

Mais quand s’est formé notre Système solaire (le Soleil et son cortège de planètes, dont notre Terre) ?