Après une catastrophe, les agences spatiales peuvent reprogrammer leurs satellites pour fournir, en quelques heures, des images de la zone sinistrée. Ces données sont précieuses pour déployer les équipes de secouristes sur les zones prioritaires. Et si les réseaux téléphoniques sont endommagés, les satellites de télécommunication assurent une liaison téléphonique indispensable.

Identifier rapidement les dégâts par satellite

Le 6 février 2023, la Syrie et la Turquie sont frappées par un puissant séisme de magnitude 7,8. Dès le lendemain matin, des images fournies par les satellites d’observation de la Terre permettent d’évaluer l’étendue des dégâts. Sur les images ci-dessous, on observe des bâtiments effondrés et des tentes déployées dans le stade pour les habitants réfugiés de la ville Kahramanmaras.

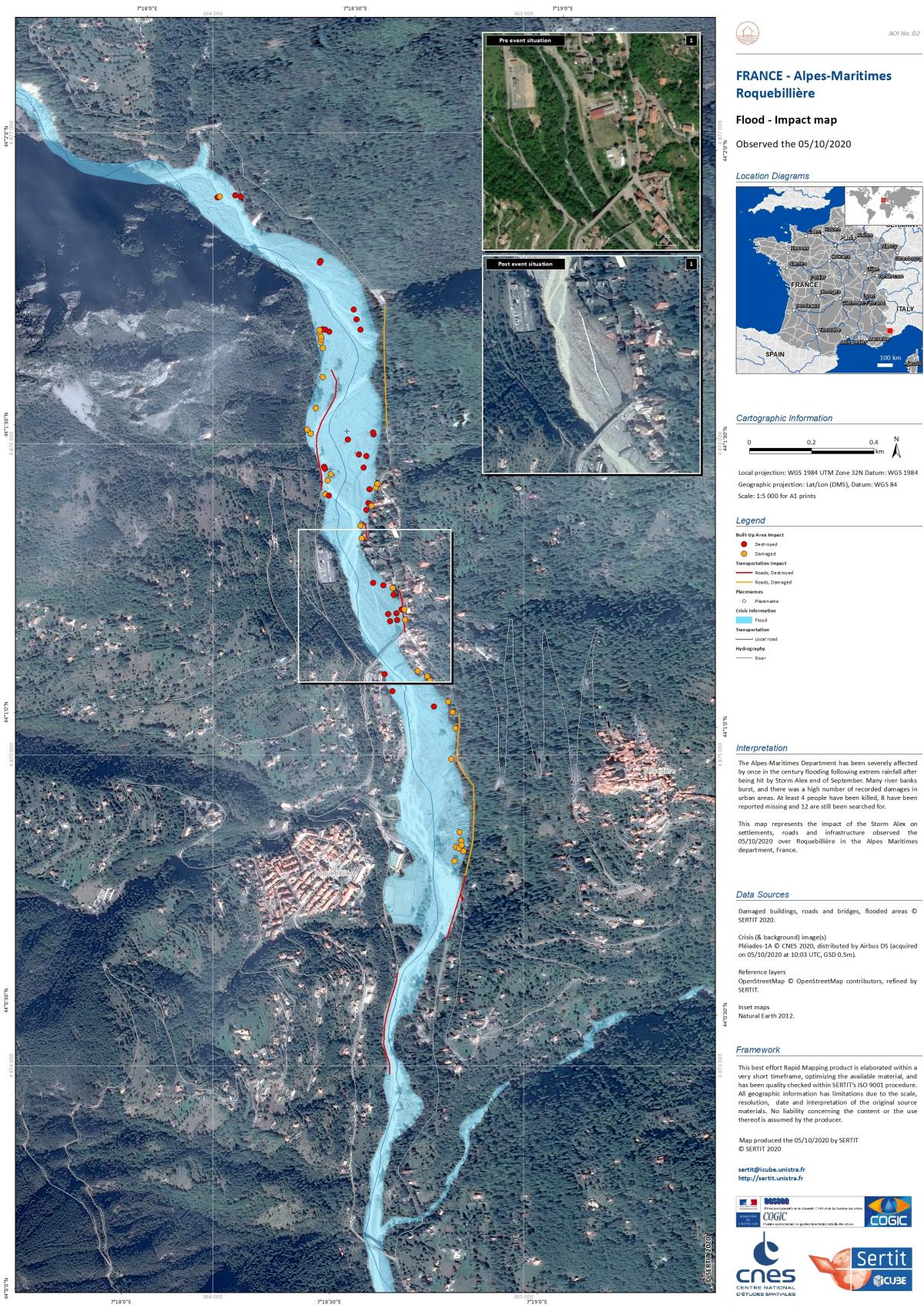

Quelques jours plus tard, une carte très documentée des dégâts dans la ville de Kirikhan est fournie par le service de cartographie rapide mandaté par nous, au CNES (Icube-SERTIT à Strasbourg) à partir des informations issues des données satellites. Tout y est détaillé : les bâtiments totalement détruits, très endommagés ou partiellement touchés, les routes bloquées ou encore les lieux où sont réfugiés les habitants.

Toutes ces informations sont précieuses : elles permettent aux services de secours d’identifier très précisément les zones sinistrées, les obstacles qui peuvent bloquer l’accès, l’état des moyens de communication comme les ports et aérodromes et les voies à emprunter. Ils sont ainsi en mesure d’apporter de l’aide rapidement aux habitants coincés sous les décombres, et des vivres aux sinistrés.

Une Charte internationale au service des secouristes et des décideurs

Si cette mécanique est aujourd’hui bien huilée, c’est grâce à la Charte internationale espace et catastrophes majeures. Elle réunit 17 agences et 7 fournisseurs de données spatiales, dont le CNES.

L’objectif de la Charte ? Fournir gratuitement et le plus rapidement possible des données spatiales aux pays touchés par d’importantes catastrophes, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine. Chaque membre assure une veille permanente pour servir les populations sinistrées grâce aux équipes de secouristes et organismes de protection civile. Cette étonnante coalition dépasse les habituels clivages politiques et économiques.

-

800

déclenchements de la Charte à la date du 11 février 2023

-

75%

sont liés à des phénomènes hydro-météorologiques (tempêtes, inondations, glissements de terrain, feux)

-

50

activations en moyenne par an

-

134

pays bénéficiaires

Mais comment activer la charte ? Lorsqu’un utilisateur autorisé – représentant d’un organisme national de protection civile, de secours ou de sécurité – a besoin de l’aide des satellites suite à une catastrophe de grande ampleur, il active la Charte grâce à une plateforme internet. Des agents d’astreinte analysent la requête et demandent la programmation des satellites les plus adaptés à la catastrophe.

Les agences spatiales et fournisseurs de données se mobilisent alors pour lancer les acquisitions de nouvelles images et récupérer des images de la zone sinistrée avant la catastrophe. En quelques heures ou jours, les premières images satellites et cartes sont fournies gratuitement aux utilisateurs, et le sont en continu pendant toute la durée d’activation de la Charte (une dizaine de jours en moyenne).

Imagerie spatiale optique et radar

En pratique, les services de secours reçoivent les images optiques des satellites, semblables à des photos. Mais d’autres données comme celles issues des radars sont difficiles à décrypter. Des instituts spécialisés dans la cartographie rapide (comme ICube-SERTIT) s’en chargent, pour en faire des cartes exploitables pour des non-spécialistes. La Charte peut être activée en cas de catastrophe suite à :

- Un cyclone

- Un tremblement de terre

- Des incendies

- Des inondations

- Un tsunami

- Une éruption volcanique

- Un glissement de terrain

- Un déversement d’hydrocarbures

- Une catastrophe technologique comme une collision de trains, une explosion dans une usine, etc.

- La recherche de navires ou avions ayant disparu en mer

Dans certains cas, la Charte ne peut pas être activée : cela concerne les demandes hors cadre, comme les guerres ; les phénomènes pour lesquels l’imagerie spatiale n’a pas d’intérêt avéré, comme les canicules ou les épidémies ; les situations évoluant lentement comme les sécheresses ou trop rapidement comme les crues éclair.

Les satellites de télécommunication assurent le lien

Les services rendus par le spatial lors des catastrophes naturelles ne s’arrêtent pas à la Charte. Bien souvent, les réseaux de communication terrestres comme le téléphone sont endommagés lors des catastrophes. Or il est fondamental pour les secours de pouvoir garder un lien avec leurs collègues !

Les satellites de télécommunications assurent cette liaison. Par exemple, le kit humanitaire Emergesat construit par le CNES et Thales Alenia Space contient tout le nécessaire aux équipes pour gérer les crises humanitaires. Il assure une liaison par satellite, un échange de données avec les centres de décision et met à disposition des cartographies satellites. Quant au nouveau service européen IRIS2, il assure un moyen de communication par satellite fiable aux États-membres de l’Union Européenne et vise à soutenir la Sécurité civile lors des catastrophes.

Et après ? Une fois la phase d’urgence passée, les personnes secourues, les sinistrés à l’abri dans des hébergements temporaires… il faut déblayer et reconstruire. Là encore les satellites sont présents pour aider. Par exemple, après le passage de l’ouragan Irma à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en 2017, nous avons a mis nos moyens satellites à la disposition des pouvoirs publics en programmant les satellites Pléiades de façon intensive. Une information exhaustive, globale et mise à jour régulièrement a pu ainsi être fournie aux autorités pour suivre l’avancement des travaux de reconstruction grâce au Recovery Observatory.

Ce mécanisme de coopération internationale, en cours d’élaboration sous l’impulsion du CNES, vise à coordonner les acquisitions d’images satellites et synthétiser l’information lors d’évènements majeurs nécessitant de vastes efforts de reconstruction. Un prototype en situation réelle est expérimenté depuis 2017 à Haïti pour la gestion des suites de l’ouragan Matthew dans les zones les plus touchées du pays.

Depuis 2020, d’autres tests ont eu lieu en conditions opérationnelles dans le cadre du Comité sur les satellites d’observation de la Terre : après l’explosion dans le port de Beyrouth en 2020, au passage des ouragans ETA/IOTA en Amérique Centrale en 2020, du séisme en Haïti en 2021 et lors des inondations dévastatrices au Pakistan en 2022 et en Libye en 2023.

Quizz

Dans quel contexte est-il possible d’obtenir gratuitement des données satellites d’urgence ?