Trois questions à...

- Vincent Favier, responsable des essais BEAP au CNES.

- Éric Robert, technical officer en équipe intégrée ESA/CNES.

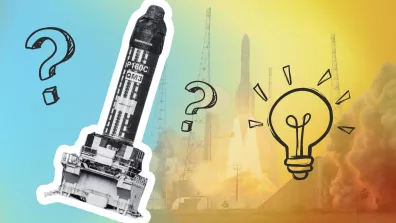

Qu’est-ce que le futur moteur P160C, qui sera utilisé à la fois sur les fusées Ariane 6 et Vega ?

Vincent Favier : Le P160C devrait être monté sur les fusées européennes Ariane 6 et Vega-C courant 2026, puis sur la future fusée Vega-E. Il doit venir améliorer la performance des deux lanceurs d’environ 10%, sans augmenter les coûts. Il permettra d’embarquer des satellites plus nombreux ou plus lourds, ou de les emmener plus loin dans l’espace. Un des objectifs est de pouvoir lancer des constellations.

Éric Robert : Le P160C sera utilisé comme booster sur une version améliorée d’Ariane 6, appelée « block 2 », et comme un premier étage du lanceur léger Vega-C et du futur lanceur Vega-E. Il viendra remplacer l’actuel moteur P120C qui occupe les mêmes fonctions sur les deux lanceurs européens. Plus long d’un mètre par rapport au P120C, il pourra contenir 14 tonnes de propergol solide* supplémentaires. De ce fait, il contiendra suffisamment de propergol pour rester allumé en vol pendant plus de deux minutes.

*Le propergol solide est une substance composite dans laquelle le mélange carburant-comburant est déjà fait ; il a la consistance d’une gomme pour effacer.

Moteur, booster, du pareil au même ?

Le booster est un propulseur latéral, c’est-à-dire situé sur les flancs d’une fusée. On parlait initialement de « propulseur latéral d’appoint », mais sur Ariane 5 et 6, les boosters délivrent 90% de la poussée au décollage ! Ariane 6 possède une version à deux boosters (A62), et une autre à quatre (A64). Ce sont deux ou quatre fois le même moteur et actuellement, il s’agit du P120C. Mais si un booster est un moteur, l’inverse n’est pas forcément vrai ! Le moteur P120C, comme le P160C, sont utilisés comme boosters sur Ariane 6, alors que sur Vega-C, ils constituent un étage de la fusée.

Comment se passe un essai moteur de fusée ? Et comment fait-on pour tester un moteur… sans la poussée du décollage ?

V. F. : L’essai réalisé ce 24 avril, opéré par le CNES, a consisté à allumer un modèle du moteur dit « de qualification » pendant 2 minutes et 20 secondes. Un test à feu comme celui-ci nous permet de collecter des données qui, une fois comparées aux paramètres attendus, viendront valider le comportement du moteur, notamment sa poussée.

E. R. : Pour le tir, le moteur est maintenu attaché à la verticale dans le banc d’essai, ce qui permet de reproduire une configuration proche de celle du décollage. À l’allumage, il décolle de quelques centimètres puis est bloqué par le banc d'essai. Un dispositif va venir mesurer la pression et la poussée réelles, ainsi que 600 autres mesures comme les pressions, les températures, les déformations de structures…

Pendant cet essai, des gaz sont éjectés par la tuyère, que l’on peut orienter grâce à des vérins : c’est ainsi que l’on va pouvoir influer sur la direction de la poussée pendant un vol. Ce système de pilotage est également testé.

V. F. : Une fois l’essai réalisé, vient le temps des analyses. Les équipes vont passer au crible l'ensemble des mesures et faire « l’exploitation de niveau zéro de l’essai ». Cette phase permet d’exploiter les mesures effectuées pendant l’essai et de répondre à des questions cruciales pour la qualification, comme : est-ce que la poussée et la pesée après tir sont correctes ? Est-ce que les vibrations, les températures, le comportement de la tuyère et de son pilotage sont conformes à l’attendu ? Bref, est-ce que tous les efforts sur l’ensemble du spécimen sont conformes ?

Pourquoi P160C ?

Le « P » de son nom signifie « poudre » (même si on n’utilise plus de poudre depuis longtemps, mais du propergol solide !). Le chiffre 160 désigne le tonnage de propergol qu'il contient (156 tonnes en réalité). Le « C signifie » « common », commun, car le moteur est utilisé sur les deux lanceurs européens Ariane 6 et Vega-C.

En quoi le BEAP, où a été réalisé l’essai, est-il un banc d’essai unique en son genre ?

V. F. : Le BEAP (pour Banc d’Essai des Accélérateurs à Poudre) est le seul banc d’essai d’importance exploité par le CNES (pour le compte de l’ESA, l’Agence spatiale européenne). Il est situé à Kourou, au sein du Centre spatial guyanais. C’est un banc d’essai assez modulable et qui peut évoluer. On y a testé les gros boosters d’Ariane 5, le P80, le premier étage de la fusée Vega et le P120C. Autre caractéristique : c’est un des rares bancs d’essai dans le monde où on tire à la verticale, c’est-à-dire dans des conditions proches du décollage.

E. R. : Il est composé d’une tour d’essai de 50 mètres de haut qui a pour mission de réaliser des tests grandeur nature sur les boosters des lanceurs européens. Il possède aussi un carneau, qui permet d’évacuer les gaz produits pour éviter les remontées de gaz. Il est enfin relié à un poste de commande d’essai (PCE) situé à plusieurs centaines de mètres de la tour.

V. F. : Le BEAP n’est utilisé que pendant les périodes d’essai. De ce fait, on crée une équipe d’essai à partir d’équipes qui travaillent habituellement sur d’autres missions au Centre spatial guyanais (par exemple à l’ELA-4, le pas de tir d’Ariane 6, pour la qualification du modèle à 4 boosters, ou sur des micro-lanceurs). Entre deux périodes, on dit qu’il est « mis en sommeil ».

Un impact contrôlé sur l’environnement

Comme un lancement, un essai à feu au BEAP est soumis à des critères météorologiques : vitesse des vents au sol et en altitude, précipitations (pas de pluie dans une fenêtre d’une heure après le tir). Ces contraintes météorologiques très strictes permettent de limiter la dispersion de polluants dans l’environnement. À chaque essai ou lancement, le CNES met en œuvre un plan de mesures de la qualité de l’air, de l’eau, de la faune et de la flore afin d’évaluer son impact sur l’environnement. Une trentaine de capteurs fixes ou mobiles sont répartis pour la durée de l’essai autour du BEAP et jusque dans les communes de Kourou et Sinnamary.