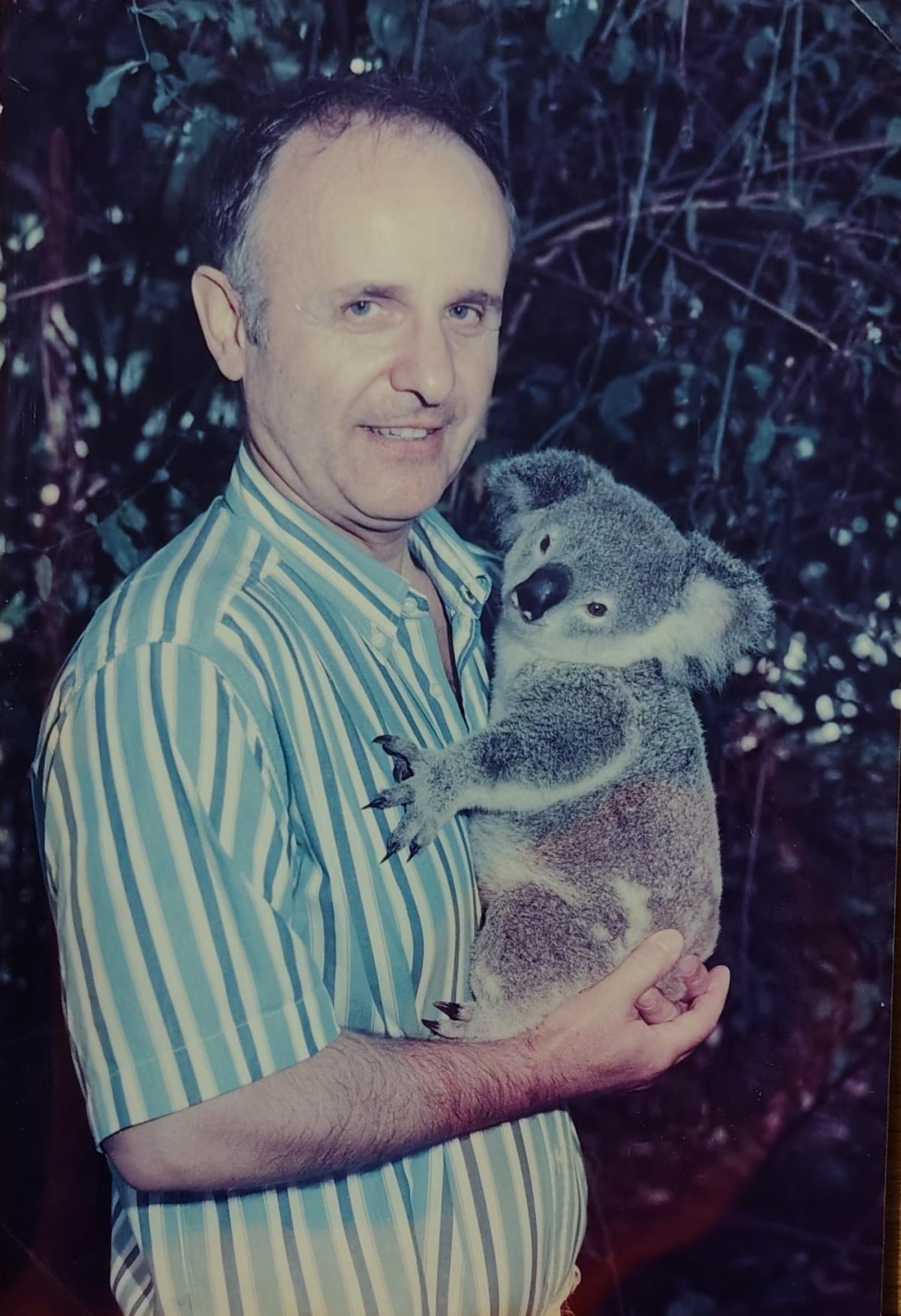

Le CNES fête les 60 ans d'activités scientifiques de son Centre de lâchers de ballons situé à Aire-sur-l'Adour (Landes). À cette occasion, nous avons recueilli le témoignage de Claude Bannelier, témoin précieux de l'activité ballons en France. Ingénieur en télécommunications, diplômé de l'école Bréguet, il est devenu « CNES » en 1966 après déjà cinq ans de travail sur les ballons stratosphériques. Une activité qu'il n'a plus quittée jusqu'à sa retraite en 1996.

Comment avez-vous pris part aux balbutiements de l’activité ballons en France ?

Par hasard, j’ai envie de dire ! En janvier 1961, j’avais voulu souhaiter la bonne année à mes anciens collègues du Laboratoire de recherche balistique et aérodynamique (LRBA), à Vernon. J’y avais fait une grosse partie de mon service militaire. Là, on m’a parlé du professeur Blamont. Il dirigeait le service d’aéronomie du CNRS et cherchait à monter une équipe pour étudier les ballons stratosphériques aux États-Unis, voyant l’opportunité qu’ils représentaient pour la science. Pour moi, c’était l’occasion d’apprendre de nouvelles choses dans le domaine des télécommunications. Voilà comment a démarré notre aventure, avec Jacques Blamont et Robert Régipa, ingénieur officier de l’armée ! Je ne savais alors pas du tout à quoi m’attendre.

Donc, l’activité française autour des ballons a débuté aux États-Unis…

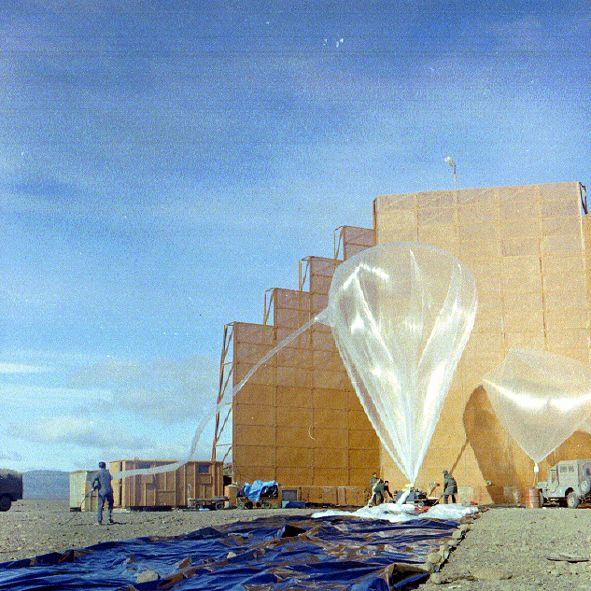

Quelques mois… Car dès l’automne 1961, nous organisions une campagne aux îles Kerguelen [archipel français dans l’Océan Indien]. Il s’agissait de vols conjugués, simultanés, avec les Américains : ils lâchaient des ballons depuis une base canadienne, à la même distance du Pôle Nord que la nôtre du Pôle Sud. Le but était d’étudier les radiations de la ceinture de Van Allen. Nous avons débarqué avec tout le matériel le 27 décembre 1961. Je m’en souviens car nous avons passé Noël sur le bateau… et que je ne suis pas très « bateau » ! Sur place, le vent soufflait sans arrêt, nous obligeant à monter un mur pare-vent. Les premiers vols ont eu lieu en février 1962 et nous sommes rentrés en métropole en mars. J’avoue qu’encore à ce moment-là, je ne voyais pas où tout cela pouvait nous mener…

Mais le professeur Jacques Blamont, si…

Ça… « JEB » [Jacques Émile Blamont] avait trois idées à la minute ! À notre retour, il s’est mis en quête d’un site en métropole pour lâcher nos ballons. Il venait d’être nommé - ou sur le point de l’être - Directeur scientifique du CNES qui venait juste d’être créé, en plus de ses fonctions au CNRS. C’est ainsi que nous avons lorgné vers le Sud-Ouest, où la densité des vols commerciaux était la plus faible. Nous avons un temps « partagé » la base de Mont-de-Marsan avec l'armée... mais la cohabitation n’a pas très bien fonctionné. Alors le commandant de la base nous a parlé du petit aéroclub où il pratiquait le vol à voile, à Aire-sur-l’Adour !

Voilà comment est née notre petite activité opérationnelle, et la fabrication artisanale des premiers ballons français. Une piste en herbe, d’anciens ateliers que l’entreprise voisine Potez n’utilisait plus. Nous avons embauché des femmes habiles en couture pour la confection des enveloppes. Nous ne comptions pas nos heures, croyez-moi ! Nous étions très sollicités par les scientifiques français, mais aussi italiens, hollandais, suisses… Une époque héroïque !

Vous avez ensuite fait toute votre carrière au sein de la sous-division ballons du CNES ?

Oui, j’ai fait 30 ans au CNES dont 35 ans de ballons (rires) ! La base d’Aire-sur-l’Adour a été inaugurée le 12 septembre 1964, en présence du ministre de la Recherche scientifique Gaston Palewski. Bon, moi, je n’ai pas vu grand-chose, j’étais cantonné aux opérations dans mon « shelter » [abri] pour le vol de démonstration !

Pendant ma carrière, j’ai vu l’évolution des télécommunications, notamment l’arrivée du « GPS » [positionnement par satellites] que j’ai découvert en 1967. Il s’agissait d’un GPS à deux dimensions, latitude et longitude. Il ne donnait pas l’altitude, mais était très précis. J'ai rapidement acheté - aux États-Unis - un récepteur destiné aux bateaux, un équipement de la taille d’une boîte à chaussures. 20 000 francs [environ 4 700 €] ! Puis nous avons très vite fabriqué au CNES nos propres récepteurs.

L'arrivée d'Internet, dans les années 90, a aussi été une petite révolution. Imaginez : avant, je devais louer des lignes téléphoniques pour permettre aux membres de l’équipe de communiquer entre eux pendant les campagnes. L’arrivée d’Internet m’a beaucoup enthousiasmé, mais je n’ai pas pu aller au bout de mes projets. J'ai dû partir à la retraite en 1996, à 60 ans pile. Pas le choix à l’époque…

Avez-vous participé à des campagnes de ballons à l’étranger ?

En Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Canada, en Australie… Bon, ce ne sont pas que des bons souvenirs. Les budgets n’étaient pas… conséquents. On devait se débrouiller pour trouver des petits aérodromes pour les lâchers et des lieux de vie. Cela n’était pas facile de vivre ensemble 24h/24, surtout pour un casanier comme moi. Certains se dévouaient pour faire la cuisine. Moi ? Non… Mais d'un point de vue professionnel, c’était très enrichissant, j’apprenais énormément.

Je me souviens des deux campagnes organisées en Australie. Dans un premier temps, le but était de faire décoller des BSO [ballons stratosphériques ouverts] depuis l’aérodrome de Charleville, à l’est, pour qu’ils survolent le désert de Simpson jusqu’au centre du pays. Des distances énormes à l’échelle de l’Australie. Moi, j’étais posté à l’arrivée. Je n’ai jamais vu un seul ballon arriver !

Une campagne en particulier vous a-elle marqué ?

Je dirais les campagnes de vols transméditerranéens, entre la Sicile et l’Andalousie, que nous avons opérés pendant 12 ans à partir de 1977 ! Pour ces vols « longue durée », deux jours, nous avions installé une station radio à mi-chemin, pour que je puisse suivre les ballons. Nous avions investi une salle de transit de l’ancien aéroport international, sur Majorque. Une île magnifique ! Les objectifs scientifiques de ces vols étaient très variés. Je me souviens notamment d’une étude sur la reproduction en altitude des petites mouches, les drosophiles !

Avec le recul, diriez-vous que vous avez été un pionnier ?

Ce qui m’a toujours motivé, c’est apprendre, améliorer mon travail. Les ballons, c’est le père JEB ! Il a toujours cru à leur intérêt scientifique. S’il n’avait pas été là, l’activité ballons ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.