En 1964, le CNES faisait d’Aire-sur l’Adour (Landes) sa base officielle de lâchers de ballons en France. Ce site est aujourd’hui le centre d’entraînement des ballonniers de l’agence spatiale française, et l’épicentre du développement de la filière des ballons légers stratosphériques.

Retour sur plus de 60 ans d’évolution en quelques images, commentées par Vincent Dubourg, sous-directeur Ballons au CNES, et Laurent Tessariol, chef du centre depuis 3 ans.

Vincent Dubourg : « En 1964, le site devient officiellement la base du CNES pour les lâchers de ballons stratosphériques. Il présente en effet plusieurs atouts : une météo favorable, avec peu de jours de vent, pas de couloir aérien au-dessus, et surtout, une faible densité de population alentour et sur une large zone allant vers l’est. Les courants d’air stratosphériques soufflent en effet d’ouest en est la plupart du temps.

Laurent Tessariol : D’ailleurs, le CNES a aussi utilisé une seconde plateforme de lâchers, sur l’aérodrome de Gap-Tallard dans les Hautes-Alpes. On y lâchait des ballons les mois d’été, période où les vents en haute altitude soufflent vers l’ouest.

V. D. : Depuis 2007, le CNES ne lâche plus de ballons depuis la France métropolitaine. De ballons lourds, c’est-à-dire embarquant plus de 4 kg. La réglementation impose en effet, pour la redescente et l’atterrissage, des zones dont la densité de population est inférieure à 1 habitant par km2.

L. T. : Mais le site d’Aire-sur-l’Adour est encore très actif. Nous lâchons environ une quarantaine de ballons légers dilatables (BLD) chaque année, notamment dans le cadre de recherches liées à la chimie de l’atmosphère, et aux gaz à effet de serre. Aire, c’est le stratoport du CNES pour les BLD ! »

V. D. : « 1997-2024… On pourrait se dire, en voyant ces photos espacées de 30 ans, qu’il y a eu peu de changements sur le site d’Aire-sur-l’Adour... Pourtant, l’activité a bien évolué !

L. T. : Oui, aujourd’hui, on tond beaucoup moins la pelouse pour maintenir la biodiversité ! (rires) Le site d’Aire-sur-l’Adour est aujourd’hui un centre technique pour le développement de la filière des ballons légers. Nous y testons de nouveaux dispositifs comme les ballons légers plafonnants, qui peuvent restés à une même altitude pendant plusieurs heures. Cette filière est prometteuse. Elle intéresse de plus en plus les scientifiques, car leurs instruments sont de plus en plus petits, miniaturisés.

V. D. : L’activité Ballons a toujours été portée par la recherche et l’innovation. Vous voyez ce grand bâtiment au fond à gauche, ce « cube » ? Il a été utilisé notamment comme prototype pour la préparation et le lâcher des ballons du programme météorologique Éole, dans le cadre duquel près de 500 ballons pressurisés de longue durée ont été lâchés depuis l’Argentine. C’était au début des années 70. Comme ils devaient être opérés depuis des zones très venteuses, il fallait mettre en place une infrastructure de « protection » et une méthodologie adaptée pour les lâchers. Ce bâtiment à Aire, 10/12 m de haut, a permis de tester cela : on y préparait le ballon au 1er étage, et toute la chaîne de vol au rez-de-chaussée. Le bâtiment pouvait ensuite s’ouvrir, sur les 4 côtés, au choix, pour sortir le ballon au dernier moment.

L. T. : Aujourd’hui, dans ce bâtiment, nous préparons et intégrons les nacelles, c’est-à-dire les plateformes qui accueillent les différents instruments scientifiques. Il héberge aussi une enceinte climatique où la température et la pression sont contrôlées. Nous y testons les nacelles dans les conditions de l’environnement de vol, avant les campagnes de lâchers.»

L. T. : Cette photo montre le travail des ballonniers pour concevoir de nouvelles méthodes de lâchers. Ici, ils mettent au point celle du BalMan, un ballon innovant, manœuvrable, développé par le CNES et l’industriel Hemeria.

De plus, les équipes se forment et s’entraînent à opérer tous types d’aérostats : BLD, BPS (ballons pressurisés stratosphériques), mais aussi les gros ballons stratosphériques ouverts (BSO) – même si les BSO à Aire restent captifs, accrochés au sol.

V. D. : Et c’est un challenge ! Tous ces véhicules sont différents dans leur conception, leurs mensurations… L’enveloppe des plus gros BSO à leur altitude de vol peut dépasser 100 m de haut, plus qu’un immeuble de 30 étages ! On pourrait y faire rentrer la cathédrale Notre Dame de Paris ! Au sol, c’est une « bulle » de 40 m qui tire à plusieurs tonnes qu’il faut gérer !

L. T. : Aire-sur-l’Adour est aussi un centre d’entraînement pour le suivi des ballons, pendant les vols. En phase d’entraînement, le centre de contrôle permet de simuler des vols, des trajectoires. Et pour certains vols qui durent plusieurs mois, les ballons sont suivis par les centres de contrôle d’Aire-sur-l’Adour et du Centre Spatial de Toulouse. Ainsi, les équipes peuvent se relayer pendant toute la campagne. »

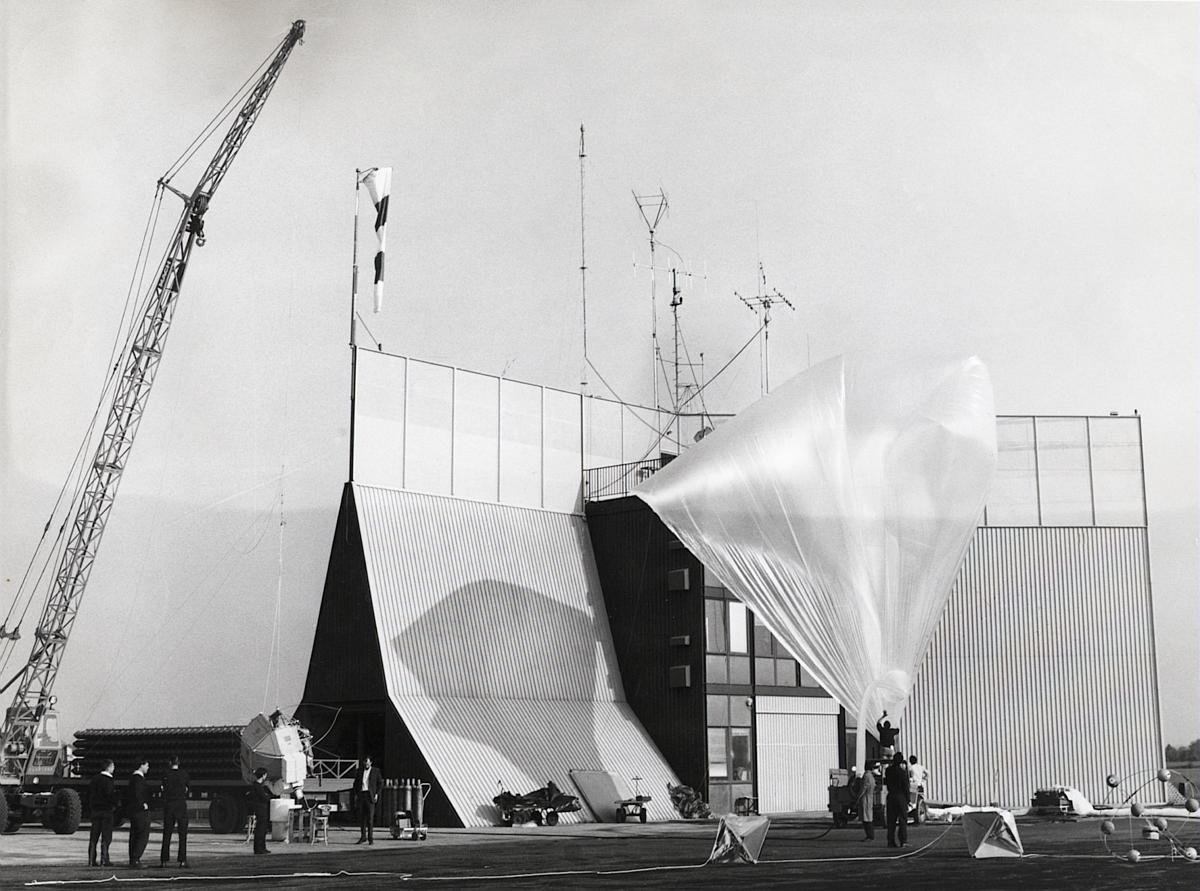

V. D. : Retour en arrière ! Il s’agit ici de l’une des toutes premières campagnes. Notez que je n’y étais pas, beaucoup trop jeune (rires) ! Les 1ers ballons étaient tétraédriques, en forme de berlingot. Ils étaient plus faciles à fabriquer, mais moins résistants, les matériaux se fatiguaient plus vite.

Et on utilisait encore des déflecteurs, ces grands panneaux, pour se protéger du vent… même si au vu de la manche à air sur la photo, cela n’était pas très utile ce jour-là ! Pour rappel, pour lâcher un ballon, il faut que la vitesse du vent soit inférieure à 5m/s ou 18 km/h.

L. T. : Et c’est encore valable aujourd’hui. Les méthodes de lâchers ont fondamentalement peu changé, mais elles se sont adaptées à des systèmes de plus en plus complexes. Chaque fonction critique aujourd’hui est redondée, ce qui double le nombre de tests à réaliser avant vol.

V. D. : L’activité s’est professionnalisée, formalisée aux standards du spatial, on pourrait dire.

L. T. : Avec un focus important sur la sécurité des ballonniers. Impossible aujourd’hui de voir des gens opérer un ballon sans casque ! La sécurité est notre priorité, d’autant plus que se pose la question de la réintroduction de l’hydrogène pour gonfler nos ballons. C’est un gaz inflammable, et qui doit être stocké à des pressions très importantes, 200 à 300 bars.

V. D. : En effet, depuis 2000, tous les ballons du CNES sont gonflés uniquement à l’hélium. Mais ce gaz inerte est un peu moins efficace que l’hydrogène et, surtout, il fait l’objet d’enjeux stratégiques et financiers qui font que l’on s’interroge à réintroduire l’hydrogène dans nos activités. »

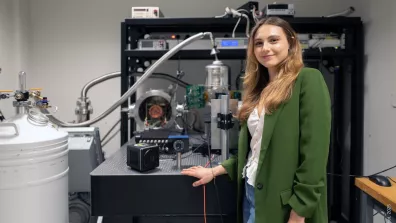

L. T. : « Les ballons sont un vecteur éducatif important. Nous accueillons régulièrement des stagiaires de 3e et de 2de, mais aussi des étudiants d’écoles d’ingénieur, des lycéens, des scolaires... Là, c’était en 2024. Des écoliers étaient venus présenter – et lâcher – les ballons expérimentaux qu’ils avaient réalisés en classe.

V. D. : Le ballon permet en effet d’aborder de nombreuses thématiques : la météo, la physique du vol, mais aussi les radiocommunications, l’imagerie, la thermique, l’électronique, l’informatique, la mécanique… C’est aussi pourquoi les membres de la sous-direction Ballons ont des compétences très transversales.

L. T. : Cette image est aussi intéressante car elle montre les longues tables où l’on fait la maintenance des équipements. Le site a pour mission le maintien en condition opérationnelle des nacelles et des chaînes de vol. En clair, après chaque campagne, nous sommes chargés de récupérer, de vérifier et de remettre en état tous les éléments qui sont récupérés. Comme les longues sangles ou les parachutes. »