Ces nouvelles images font partie des premières observations, les ERO (pour Early Release Observations).

Pour les accompagner, 10 articles scientifiques paraissent également aujourd’hui afin de détailler les premières données scientifiques de la mission. Une étape importante pour Euclid.

Des images et découvertes scientifiques d'une incroyable diversité

En termes d'objets ou de distances observées, ces découvertes sont incroyablement variées. Et tout cela, en seulement 24 heures d'observation !

Pour ces premières observations, 17 objets astronomiques au total étaient ciblés : des nuages de gaz et de poussière proches, mais aussi de lointains amas de galaxies. La vue d'Euclid est en effet à la fois très détaillée et très large. Une polyvalence exceptionnelle, qui lui permet de capturer dans la même image un large panel d'objets, des moins lumineux aux plus brillants, des plus lointains aux plus proches, du plus massif des amas de galaxies aux plus petites planètes.

De quoi percer les secrets les plus sombres de la galaxie…

Des résultats au-delà des espérances

Les images obtenues par Euclid sont au moins quatre fois plus nettes que celles des télescopes terrestres. En combinant lumière visible et infrarouge, Euclid peut observer de grandes étendues du ciel avec une profondeur inégalée.

Une compétence essentielle pour remplir sa mission : comprendre comment notre Univers s'est formé et a évolué au fil de l'histoire cosmique, ainsi que les plus mystérieuses de ses composantes fondamentales : l'énergie et la matière noires.

Si ces images nous émerveillent par leur beauté et leur précision, elles apportent bien plus que cela : elles révèlent de nouvelles propriétés physiques de notre Univers. Ces secrets scientifiques sont détaillés dans un certain nombre d'articles connexes publiés par le consortium Euclid, mis à disposition ici, en même temps que cinq documents clés de référence sur la mission Euclid.

Que montrent ces premières découvertes ?

Les premières découvertes mettent en évidence la capacité d'Euclid dans plusieurs domaines majeurs :

- la recherche dans les régions de formation d'étoiles des planètes errantes, libres, dont la masse est quatre fois supérieure à celle de Jupiter ;

- l'étude des régions externes des amas stellaires avec un niveau de détail sans précédent ;

- la cartographie de différentes populations d'étoiles pour étudier comment les galaxies ont évolué au fil du temps ;

- la détection des amas stellaires individuels dans de lointains groupes et amas de galaxies ;

- l'identification d'une riche moisson de nouvelles galaxies naines ;

- l'observation de la lumière des étoiles arrachées à leurs galaxies parentes...

… et bien plus encore !

Euclid a produit ce premier catalogue en une seule journée, révélant plus de 11 millions d'objets en lumière visible et 5 millions d'autres en lumière infrarouge.

Euclid est la démonstration parfaite de la réussite des coopérations internationales dans le domaine du spatial. Si on se concentre uniquement sur la France, ce sont 40 laboratoires impliqués, dont 13 qui ont directement bénéficié d'un financement du CNES. Il n'en faut pas moins pour une mission d'une telle envergure !

Pierre Casenove, chef de projet segment sol Euclid au CNES.

Présentation des images

L'amas de galaxies Abell 2390

L’image Euclid de l’amas de galaxies Abell 2390 révèle plus de 50 000 galaxies et est une belle illustration de l’effet de lentille gravitationnelle avec des arcs courbes géants sur le fond du ciel – certains sont en fait de multiples vues d’un même objet lointain.

Euclid utilisera ces effets de lentille (par lesquels la lumière qui nous vient des galaxies lointaines est courbée et déformée par la gravité) comme technique clé pour étudier l’Univers sombre, en mesurant indirectement la quantité et la distribution de matière sombre dans les amas de galaxies et ailleurs. Les scientifiques étudient également comment la masse et le nombre d’amas de galaxies ont changé au fil du temps, révélant ainsi davantage sur l’histoire et l’évolution de l’Univers.

Le plan rapproché d’Abell 2390 par Euclid montre la lumière qui émerge de l’amas, émise par des étoiles qui ont été arrachées à leurs galaxies et qui se retrouvent dans l’espace intergalactique. Détecter cette « lumière intra-amas » est une spécialité d’Euclid, et ces orphelins stellaires nous permettront peut-être de « voir » où se trouve la matière sombre.

→ Accéder à cette image en très haute résolution

La pouponnière d'étoiles Messier 78

Cette image époustouflante met en scène Messier 78, une pouponnière d’étoiles très lumineuse enveloppée de poussière interstellaire.

Euclid a scruté en profondeur cette pouponnière à l’aide de sa caméra infrarouge, exposant pour la première fois des régions cachées de formation d’étoiles, cartographiant ses filaments complexes de gaz et de poussière avec un niveau de détail sans précédent, et découvrant des étoiles et des planètes nouvellement formées. Les instruments d’Euclid peuvent détecter des objets ayant seulement quelques fois la masse de Jupiter, et ses « yeux » infrarouges révèlent plus de 300 000 nouveaux objets rien que dans ce champ de vision.

Les scientifiques utilisent ce jeu de données pour étudier la quantité et la fraction d’étoiles et d‘objets plus petits (substellaires) trouvés ici – des éléments clés pour comprendre la dynamique de la formation et de l’évolution des populations d’étoiles au fil du temps.

→ Accéder à cette image en très haute résolution

La galaxie spirale NGC 6744

Cette image capturée par Euclid met en scène NGC 6744, l’archétype du type de galaxies responsable de la formation de la plupart des étoiles dans l’Univers local.

Le grand champ de vision d’Euclid couvre l’ensemble de la galaxie, capturant non seulement la structure spirale à plus grande échelle, mais aussi des détails exquis à de petites échelles spatiales. Cela inclut des bandes de poussière ressemblant à des plumes qui émergent sous forme « d’éperons » des bras spiraux, montrées ici avec une clarté incroyable. Les scientifiques utilisent ce jeu de données pour comprendre comment la poussière et le gaz sont liés à la formation des étoiles ; cartographier comment différentes populations d’étoiles sont réparties à travers les galaxies et où les étoiles se forment actuellement ; et démêler la physique à l’origine de la structure des galaxies spirales, qui n’est toujours pas totalement comprise après des décennies d’études.

→ Accéder à l'image en très haute résolution

L'amas de galaxies Abell 2764 (et étoile brillante)

Cette vue montre l’amas de galaxies Abell 2764 (en haut à droite), qui comprend des centaines de galaxies au sein d’un vaste halo galactique de matière sombre.

Euclid capture de nombreux objets dans cette zone du ciel, y compris des galaxies en arrière-plan, des amas plus lointains et des galaxies en interaction projetant des trainées et des coquilles d’étoiles. Cette vue complète d’Abell 2764 et de ses environs – obtenue grâce à l’impressionnante étendue du champ de vision d’Euclid – permet aux scientifiques de déterminer le rayon de l’amas et de voir sa périphérie avec des galaxies lointaines encore dans le cadre. Les observations d’Abell 2764 réalisées par Euclid permettent également aux scientifiques d’étudier plus avant les galaxies éloignées, datant des âges sombres cosmiques lointains, comme pour Abell 2390.

On voit aussi ici au premier plan une étoile très brillante qui se trouve au sein de notre propre galaxie, La Voie Lactée. Il s'agit de V*BP-Phoenicis/ HD 1973, une étoile de l'hémisphère sud presque assez brillante pour être vue par l'œil humain. Lorsque nous regardons une étoile à travers un télescope, sa lumière est diffusée vers l’extérieur dans un halo circulaire étendu en raison de l’optique du télescope. Euclid a été conçu pour rendre la plus faible possible cette diffusion. L’étoile provoque ainsi peu de perturbations, ce qui permet de capturer des galaxies lointaines faibles à proximité sans être aveuglé par la luminosité de l’étoile.

→ Accéder à l'image en très haute résolution

Le groupe de galaxies de la Dorade

Ici, Euclid prend « sur le fait » des galaxies évoluant et fusionnant dans le groupe de galaxies de la Dorade, avec de belles queues de marée et des coquilles qui résultent d’interactions en cours. Les scientifiques utilisent ce jeu de données pour étudier l’évolution des galaxies, améliorer nos modèles d’histoire cosmique et comprendre comment les galaxies se forment au sein des halos de matière sombre. Cette image met en valeur la polyvalence d’Euclid : un large éventail de galaxies est visible ici, de très brillantes à très faibles. Grâce à la combinaison unique d’un grand champ de vision, d’une profondeur de champ remarquable et d’une haute résolution spatiale, Euclid peut capturer des objets minuscules (amas d’étoiles), plus larges (noyaux de galaxies) et étendus (queues de marée) le tout dans une seule image. Les scientifiques recherchent également des amas d’étoiles individuels distants connus sous le nom d’amas globulaires pour retracer leur histoire et leur dynamique galactiques.

→ Accéder à l'image en très haute résolution

Euclid en bref

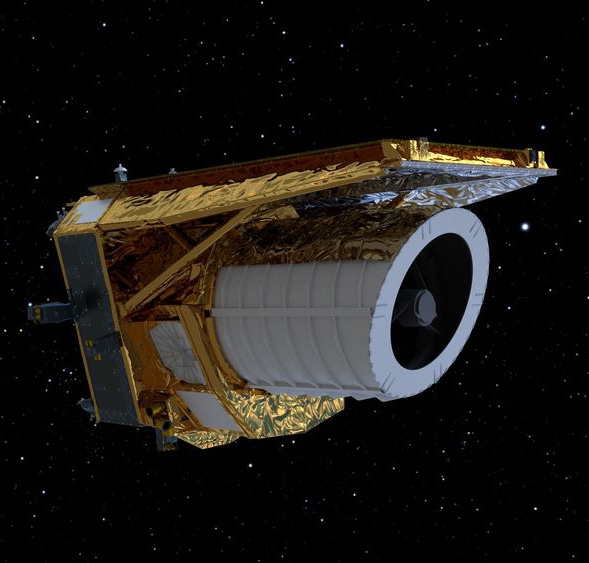

Euclid est une mission d'astrophysique, dédiée à la cosmologie, à savoir l'étude de la nature, de l'origine et de l'évolution de l'Univers. Il s'agit de la seconde mission européenne d'exploration spatiale à décoller en 2023 : elle a été précédée par JUICE, la sonde envoyée dans l'Espace en avril dernier pour étudier Jupiter et trois de ses lunes glacées.

Euclid est une mission M2 (dite moyenne) du programme scientifique Cosmic Vision de l'ESA. Elle a été décidée par l'agence spatiale européenne en 2011. 15 Etats Membres de l'ESA y ont participé : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse et Canada, en plus des Etats-Unis. En 2012, le Consortium Euclid voit le jour : il est en charge de la contribution instrumentale et du développement du segment sol, qui servira pour la phase d'exploitation des données. Le consortium regroupe plus de 2 200 personnes (dont 425 en France) réparties dans environ 250 laboratoires (dont 40 en France). Il est piloté par l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. Le satellite a été développé sous maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space Italie.

En opérations, le CNES est entre autre responsable du traitement des données.

En savoir plus