L’île de La Palma appartient à l’archipel espagnol des Canaries, éloigné de la péninsule de plus de 1 000 km et situé à une centaine de kilomètres des côtes marocaines. La Palma, à l’instar des autres îles canariennes est la partie émergée d’un volcan-bouclier sous-marin qui a pour origine les remontées magmatiques d’un point chaud situé à l’aplomb de la plaque africaine. Depuis la fin du XVe siècle, quand fut conquise l’île en 1493, 8 éruptions se sont produites dans le complexe volcanique de Cumbre Vieja, dont l’avant dernière du volcan Teneguía (Fuencaliente), en 1971, et celle du volcan de Tajogaite (El Paso), un demi-siècle plus tard. Contrairement à l’éruption de 1971 qui a duré 24 jours, le phénomène éruptif du Tajogaite a commencé le 19 septembre 2021 et a duré jusqu’au 25 décembre 2021, date à laquelle les scientifiques ont annoncé la fin de l’éruption. Pendant ces trois mois et demi les différents acteurs (insulaires, canariens et nationaux) de la protection civile ont déployé un plan de gestion de crise pour informer, évacuer, confiner et sécuriser les populations qui vivaient sous la menace des coulées de lave et des nuages de cendre. Si l’éruption de 1971 attira très rapidement curieux et touristes, lors de celle de 2021 dès les premiers jours du phénomène éruptif, les populations proches furent évacuées et le secteur interdit. Quant aux coûts humains, en 1971, ils furent d’un mort et deux blessés légers et d’un mort en 2021. Cependant si en 1971 les dégâts ont été estimés à 7 millions de pesetas, l’éruption de 2021 aurait occasionné des destructions d’un montant de 842 millions d’euros.

La catastrophe survenue à La Palma constitue cependant un exemple intéressant de gestion des catastrophes naturelles et de résilience, dans un contexte européen et technologique différent de l’éruption de 1971.

La_Palma_20200304_S2.jpg

Cette image de La Palma, une des îles espagnoles des Canaries, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, a été prise par un satellite Sentinel-2 le 4 mars 2020.

Présentation de l’image globale

Une île canarienne

La Palma est, avec El Hierro, une des deux îles les plus occidentales de l’archipel des Canaries qui en compte sept. L’île fait partie de la province de Santa-Cruz de Tenerife qui, avec celle de La Palma de Gran Canaria, forment une communauté autonome depuis 1982. Elle dispose d’un gouvernement autonome et de compétences que lui accordent le statut d’autonomie et le processus de déconcentration, notamment en matière d’aménagement du territoire (obras públicas, vivienda y movilidad, política territorial, cohesión territorial y aguas) et sécurité.

La Palma, comme chaque île de l’archipel, est dirigée depuis 1913 par un cabildo insular, composé d’un exécutif (presidencia et consejo de gobierno) et d’un conseil de 21 membres, cabildo qui, par l’article 43 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias et la loi 14/1990, du 26 de juillet 1990, du Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, dispose de nombreuses et vastes compétences. Le chef-lieu de l’île se trouve à Santa Cruz de la Palma, située sur la côte orientale qui est un des 14 municipios insulares.

Une île ultrapériphérique

Les Canaries sont à plus de 1 000 kilomètres des côtes de la péninsule ibérique avec laquelle, outre les liaisons aériennes, des liaisons maritimes relient depuis Huelva et Cadix les ports de Santa Cruz de Tenerife et de Santa Cruz de La Palma. Ce dernier est à plus de 56 h de bateau de la péninsule. Les Canaries du fait de leur éloignement et des spécificités du territoire (dépendance économique, insularité, orographie, climat…) sont une des 9 régions ultra périphériques (RUP) de l'Union européenne. Statut qui en 1999 se substitue à la reconnaissance des caractéristiques de l’archipel dès l’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes (1985).

Avec sa superficie de 708,32 km² et une population de 83 875 habitants (recensement de 2023 de l’INE) La Palma est la 5e plus grande île de l'archipel devant El Hierro, l’île la plus petite et la moins peuplée de l’archipel, et La Gomera. La population insulaire se concentre à plus de 43 % dans deux communes, Los Llanos de Aridane (20 760 habitants) et à Santa Cruz de la Palma (15 695 habitants). Les trois municipios contigües de Los Llanos de Aridane, El Paso (7 623 habitants) et Tazacorte (4 601 habitants) concentrent 32 984 habitants (39,5 % de la population totale). Les autres municipios ont une population comprise entre 7 623 habitants à El Paso et 1 730 habitants à Garafía. La population de l’île a atteint un maximum démographique en 2011 avec 87 163 habitants et connaît une baisse actuellement pour se situer à 83 380 habitants en 2021.

Le réseau de communication se structure pour la partie nord de l’île par un anneau de circulation littoral (route LP1 dite circunvalación norte) et pour le sud de l’île par un axe routier littoral (route LP2 dite circunvalación sur). Un axe routier transversal est-ouest (route LP3 dite carretera de la cumbre) relie Los Llanos de Aridane, la principale agglomération et le chef-lieu Santa Cruz de La Palma où se trouvent le principal port de l’île et l’aéroport international.

Une île subtropicale, montagneuse et volcanique

La Palma se situe en zone subtropicale ce qui permet notamment la culture de la banane canarienne. Celle-ci couvre 3 000 hectares et situe l’île comme deuxième zone de production après Tenerife. Contrairement à cette dernière et à Gran Canaria, le tourisme de masse n’a pas affecté La Palma où l’offre d’hébergement reste modeste avec environ 7 500 lits et se tourne davantage vers un tourisme rural et durable. L’absence de grands ensembles hôteliers et des grands tours operators du tourisme canarien explique que, contrairement à Tenerife et à Gran Canaria, les habitants ne sont pas mobilisés contre le tourisme de masse et les difficultés pour se loger dans ces îles.

L’île a une forme triangulaire irrégulière, avec un littoral nord trapézoïdal, plus longue longitudinalement (47 km environ de la punta Juan Adalid, au nord, à la punta de Fuencaliente, au sud) que large (28 km environ de la punta del Aserradero, à l’ouest, à la punta Salinas, à l’est). Les deux versants est et ouest sont bien distincts à cause de l’effet des alizés entre une côte orientale au-vent (barlovento) et une côte occidentale sous-le-vent (sotavento). La ressource hydrique fait l’objet de nombreux aménagements à travers un réseau de canaux ainsi que de bassins de stockage à des fins d’irrigation, système supervisé par l’Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Une agriculture intensive s’est développée entre polyculture pour une consommation locale et exportation de produits tropicaux (bananes, canne à sucre et tabac).

La Palma est la deuxième île la plus élevée des Canaries, juste après Tenerife. Elle culmine à 2 428 mètres au Roque de los Muchachos, un site exceptionnel qui abrite un observatoire astrophysique de renommée mondiale. L'Institut d'Astrophysique des Canaries (IAC), en service depuis 1985, dispose de neuf télescopes majeurs, dont le Gran Telescopio Canarias. Avec son miroir de 10,4 mètres, il est actuellement le plus grand télescope optique au monde. Grâce à son altitude et à son isolement, le site est considéré comme l'un des meilleurs au monde pour l'observation astronomique. Le Roque de los Muchachos, le sommet de la caldeira de Taburiente, résulte de l’effondrement d’un stratovolcan. L’île de La Palma est la partie émergée d’un volcan-bouclier sous-marin situé à plus de 4 000 mètres de profondeur et qui a surgi il y a environ 2 millions d’années. L’éruption du Tajogaite (Cumbre Vieja) en 2021 est le 8e phénomène pour lequel il existe des sources historiques, après les éruptions de 1470-1492 du Tacande, 1585 du Tajuya, 1646 du San Martín, 1677 du Fuencaliente, 1712 du volcan El Charco, 1949 du San Juan et 1971 du Teneguía pointe sud de l’île).

Le risque volcanique fait l’objet d’une surveillance continue par l’Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), créé en 2005, et depuis 2018, dans le cadre du Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autonóma de Canarias (PEVOLCA). L’INVOLCAN assura la surveillance, en 2011, de l’éruption volcanique sous-marine du Tagoro, au large de El Hierro, qui fut la dernière crise volcanique avant celle de 2021. La vigilance du risque coordonnée par l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), fait l’objet d’un système d’alerte à destination de la population qui comporte 4 niveaux selon un code couleur :

- vert pour une activité volcanique normale,

- jaune pour les signaux précurseurs,

- orange pour la confirmation d’une activité pré-éruptive

- rouge pour le déclenchement de la phase éruptive.

Les deux derniers niveaux d’alerte sont sous l’autorité du gouvernement autonome des Canaries et du gouvernement central espagnol qui mettent en place les mesures en conséquence et mobilisent les différents acteurs : Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Policia Nacional, Protección Civil.

Des paysages et des milieux entre préservation et protection

Les processus d’érosion sont à l’origine de la caldeira de Taburiente : structure circulaire de 8 km de diamètre avec des dénivelés qui peuvent atteindre les 2 000 m. La caldeira a été déclarée parc national en 1954, la même année que le Teide (Tenerife). Elle s'étend sur une superficie de 4 690 hectares auxquels s’ajoutent les 6 230 hectares de la zone périphérique. Le parc national a une végétation caractéristique constituée principalement par des pinèdes du pin endémique (pinus canariensis) et une végétation rupicole. Le parc a aussi le statut de zone spéciale de protection de l’avifaune (ZEPA). Du Pico de la Nieve (2047 m), au sud-est de la caldeira, jusqu’au massif des volcans de Teneguia, à l’extrémité sud de l’île, une dorsale volcanique marque la limite orographique entre une zone sous le vent (sotavento), à l’ouest, et une zone au vent (barlovento), à l’est.

Au parc de Taburiente s’ajoutent aussi les parcs naturels de Las Nieves et de Cumbre Vieja qui couvrent une superficie de 12 594 ha. Las Nieves se situe au nord-nord-est de l’île, sur les versants abrupts de la caldeira et couvre les territoires des municipios de Puntallana, San Andrés y Sauces et Santa Cruz de la Palma. Le parc est un espace naturel caractérisé par la présence d’une laurisylve, forêt subtropicale humide avec des essences endémiques (retamón, cabezón…). Quant au parc de Cumbre Vieja, au sud de l’île, il s'agit d'un espace naturel et d'un paysage volcanique où dominent cratères et coulées de lave qui depuis un million d’années ont façonné un territoire où sont localisées les éruptions récentes, dont celles de de 1949, 1971 et 2021.

Au total 25 000 ha, soit 35 %, de l’île sont des espaces protégés : parc national, parcs naturels, réserves naturelles, monument naturels, paysages protégés et site d’intérêt scientifique. Ces zones bénéficient de différents statuts de conservation, témoignant de la richesse écologique de La Palma.

Zooms d'étude

1.Le triangle Tazacorte-Los Llanos de Aridarne-El Reno : entre protection et exploitation

Cette image, prise avant l'éruption du volcan Tajogaite, offre une vue de la côte nord-ouest de La Palma. On y distingue, à l'angle supérieur gauche, l'embouchure du Barranco de Las Angustias. Une zone urbanisée, Puerto, s'y est développée : elle forme un quartier excentré de Tazacorte, avec une vocation touristique sur la côte et résidentielle plus à l'intérieur des terres.

À l’est de Puerto, s'étend l’agglomération de Los Llanos qui occupe un plateau littoral au pied des pentes ravinées du Pico Bejenado (1 844 m). Ce plateau littoral se prolonge vers l’est jusqu’à l’agglomération de El Paso, un centre industriel avec notamment une zone d'activité économique (Área de Actividad Económica Recta de Padrón - Paraje de Fátima) et une carrière.

Plus à l’ouest se situe Tazacorte dont on peut voir les infrastructures portuaires de plaisance. C’est aussi un point de départ des bateaux d’excursion en mer et un centre de plongée sous-marine. Entre la marina et le quartier du Puerto s’étendent des plages de sable noir fréquentées par les touristes.

L’étroite frange littorale autour de Puerto Naos est une zone agricole irriguée (arbres fruitiers, agrumes, serres de culture, maraichage) et touristique : plages aménagées, station balnéaire de la playa de La Bombilla, centres de plongée…

La_Palma_20210128_PHR.jpg

Cette image de l'île de La Palma a été prise par un satellite Pleiades (résolution 70 cm) le 28 janvier 2021

2. Une éruption strombolienne

Cette image montre le panache de bombes, de cendres et de gaz (phase explosive) qui émanent de la bouche volcanique située dans le secteur de Cabeza de Vaca (municipio de El Paso). Dans le même temps, la lave commence à s’écouler (phase effusive) et détruit les premières voies de communication et habitations (secteurs de El Paraiso dans le municipio de El Paso et de Todoque dans le municipio de Los Llanos de Aridane). La conjonction de phases explosives, avec éjection de cendres et de gaz, et effusives, avec éjection de lave, est caractéristique des éruptions stromboliennes.

Le déclenchement de l’alerte rouge du PEVOLCA, le 19 septembre à 15h12, a été précédé par une phase de vigilance intense (niveau d’alerte jaune et orange). Cette période a été marquée par une activité sismique très importante et croissante avec plus de 20 000 secousses enregistrées depuis le 11 septembre.

La_Palma_20210926_PHR.jpg

Image de l'éruption strombolienne de l'île de La Palma prise par un satellite Pleiades le 26 septembre 2021 (résolution 70 cm)

3. Les matérialités spatiales de la crise volcanique

Cette image couvre une grande partie de la pointe sud de l’île de La Palma. On y distingue des points de repère majeurs : au nord-ouest le Baranco de las Angustias, dont le versant sud-est est ombragé, et Tazacorte dont on distingue une partie des infrastructures portuaires, au nord-est-est se trouve l’aéroport international de La Palma dont on voit les pistes, au sud-est la baie de los Roques ainsi nommés par la présence des îlots des Roques de Niares visibles, et au sud-ouest le Roque y Punta de los Guinchos. La zone centrale de l'image est occupée par le parc naturel de Cumbre Vieja.

L'image met en évidence le contraste saisissant entre les deux versants de l’île de part et d’autre de la chaîne volcanique, de la crête de Cumbre Nueva, au nord, s’étire vers le sud et de Cumbre Vieja dont on voit la succession de cratères depuis le septentrional volcan de San Juan jusqu’aux volcans de la Caldera de Búcara, de la Hoya de la Manteca et San Martín tout au sud de l’image. Ces trois volcans forment un massif dominé par la Montaña Cabrera qui culmine à 1 699 m.

Cette région est particulièrement dense en volcans qui ont façonné le paysage : la Montaña Quemada (éruption en 1470), Tajuya (1585), El Charco (1712), San Juan (1949), et enfin Tajogaite. Toutes ces éruptions ont généré des coulées de lave qui se sont principalement dirigées vers le versant occidental.

La-Palma-20240202_Sentinel-2.jpg

Image de l'île de La Palma, prise par un satellite Sentinel-2

4. La Laguna et Tajuya, la région de Las Manchas bouleversée et sous la coulée de lave

Le 20 septembre, un jour après le début de l’éruption, la coulée de lave s’étend dans le secteur de El Paraiso coupant la route de circunvalación sur LP 2 et isolant la connexion entre Tajuya, au nord, et Las Manchas au sud. Ce sont presque 74 kilomètres de voies de communication qui sont recouverts et désormais impraticables. Le 28 septembre la coulée sud de lave atteint le littoral, coupant la route littorale (LP 2132) et les communications entre le nord et le sud, recouvrant une zone de culture fruitières (vergers, bananeraies…) et de serres. Après avoir franchi une falaise de 200 mètres, la lave a atteint l’océan laissant craindre l’émanation d’un nuage de gaz toxique. Un delta de lave se forme dans un secteur peu profond du littoral (moins de 5 mètres de profondeur).

Simultanément, une autre coulée de lave progresse vers le sud, s’écoulant entre les volcans de la Montaña de la Laguna, au nord, et de la Montaña Todoque. Elle a recouvert une zone de cultures fruitières et a formé un autre delta de lave recouvrant les plages au pied du Roque de las Hermanas.

Sur le littoral occidental sont clairement visibles les dépôts pyroclastiques et les coulées de lave dont le volume est estimé entre 159 et 200 millions de mètres cubes. Ces dépôts forment un large triangle qui part de la bouche volcanique du Tajogaite, sur le flanc de Cumbre Vieja. La lave s’est épanchée lentement en empruntant les voies naturelles des ravins (barrancos) et des dépressions, pour atteindre le littoral, contournant les cratères de la Montaña Todoque et de la Montaña Laguna visibles sur l’image.

Ces destructions ont été importantes : plus de 1 200 ha ont été recouverts, affectant les zones urbanisées de El Paraiso, Todoque et El Pedregal et des terres agricoles. Face à l'avancée de la coulée de lave et à l'émission de nuages de cendres et de dioxyde de soufre, les autorités ont évacué près de 7 000 personnes.

Au terme de la crise éruptive les autorités du Cabildo (le gouvernement de l'île) ont recensé 1 676 bâtiments détruits. Parmi eux, la majorité, soit environ 80 %, sont des habitations, tandis que les bâtiments agricoles représentent un peu plus de 10 % et les structures industrielles 4,5 %.

La lave a aussi interrompu plus de 90 km de réseau routier : routes littorales (LP 2132 LP 213), circunvalación (LP 2) entre Tajuya au nord et Las Manchas au sud et LP 212 entre Tacande et Las Manchas. Ces coupures ont eu pour conséquences de d’augmenter les temps de parcours pour accéder aux espaces au sud des dépôts éruptifs et aux secteurs urbanisés de Puertos Naos, Cuatro Caminos et Las Manchas. Pour accéder à ces zones le temps de trajet est passé d’une dizaine de minutes à presque 1h30, nécessitant de contourner l’île par le sud et parcourir 60 km. Des travaux ont été réalisés depuis 2022 pour reconnecter les zones au nord et au sud de la coulée notamment par le creusement d’une nouvelle route reliant La Laguna au sud (Puerto Naos et Las Manchas).

L’Espagne a notamment dans ce cadre activé le Fonds de solidarité européen crée pour aider les pays de l’UE confrontés à des catastrophes majeures. 9.5 millions ont ainsi été attribués en session plénière du Parlement européen, à relativiser toutefois par rapport au plus de 800 millions d’euros de dégâts.

La_Palma_20220114_PHR

Image de l'éruption volcanique sur l'île de la Palma prise par un satellite Pleiades le 14 janvier 2022

Le rôle du programme Copernicus et du CNES lors de cette éruption de La Palma

L’éruption du volcan Cumbre Vieja à La Palma, débutée le 19 septembre 2021, a représenté une crise majeure pour les habitants de l’île et pour les autorités locales. Dans ce contexte, le programme Copernicus de l’Union européenne et le CNES (Centre National d’Études Spatiales) ont joué un rôle complémentaire grâce à leurs capacités satellitaires et d’analyse, permettant de suivre l’évolution de la catastrophe et d’appuyer la gestion de crise.

L’apport du programme Copernicus

Le service Copernicus Emergency Management Service (EMS) – Rapid Mapping a été activé dès les premières heures de l’éruption. Il a produit des cartes précises et rapides montrant l’étendue des coulées de lave, les zones détruites et les infrastructures affectées. Ces cartes ont permis aux autorités de mieux planifier les évacuations et d’évaluer en continu l’ampleur des dégâts. lien

Le satellite Sentinel-5P a surveillé les émissions de dioxyde de soufre (SO₂) libérées par le volcan, fournissant des données cruciales pour anticiper les risques de pollution atmosphérique et protéger la santé des populations.

Enfin, après la fin de l’éruption, le service Risk and Recovery Mapping (RRM) a produit des analyses détaillées, notamment un modèle numérique de terrain (DEM) très précis, afin de mesurer les déformations du sol et d’accompagner les opérations de reconstruction. lien

Le rôle du CNES

Le CNES a apporté une expertise et des moyens complémentaires :

• Grâce à son implication dans le programme Copernicus, il a contribué à la mise à disposition et à l’exploitation des données Sentinel pour la communauté scientifique et les autorités.

• Via la charte internationale « Espace et catastrophes majeures », coordonnée en partie par le CNES, la France a activé des satellites d’observation pour fournir rapidement des images supplémentaires de la zone sinistrée.

• Enfin, le CNES a joué un rôle dans la diffusion et valorisation des données auprès des chercheurs français et européens, renforçant la compréhension scientifique des mécanismes éruptifs.

L’éruption de La Palma illustre parfaitement l’importance des satellites pour la gestion des risques et des catastrophes naturelles. Grâce à la synergie entre Copernicus et le CNES, il a été possible de disposer d’une vision globale, fiable et actualisée de la situation. Ces apports ont non seulement facilité la gestion immédiate de la crise, mais aussi renforcé les connaissances scientifiques et les stratégies de prévention face aux risques volcaniques futurs.

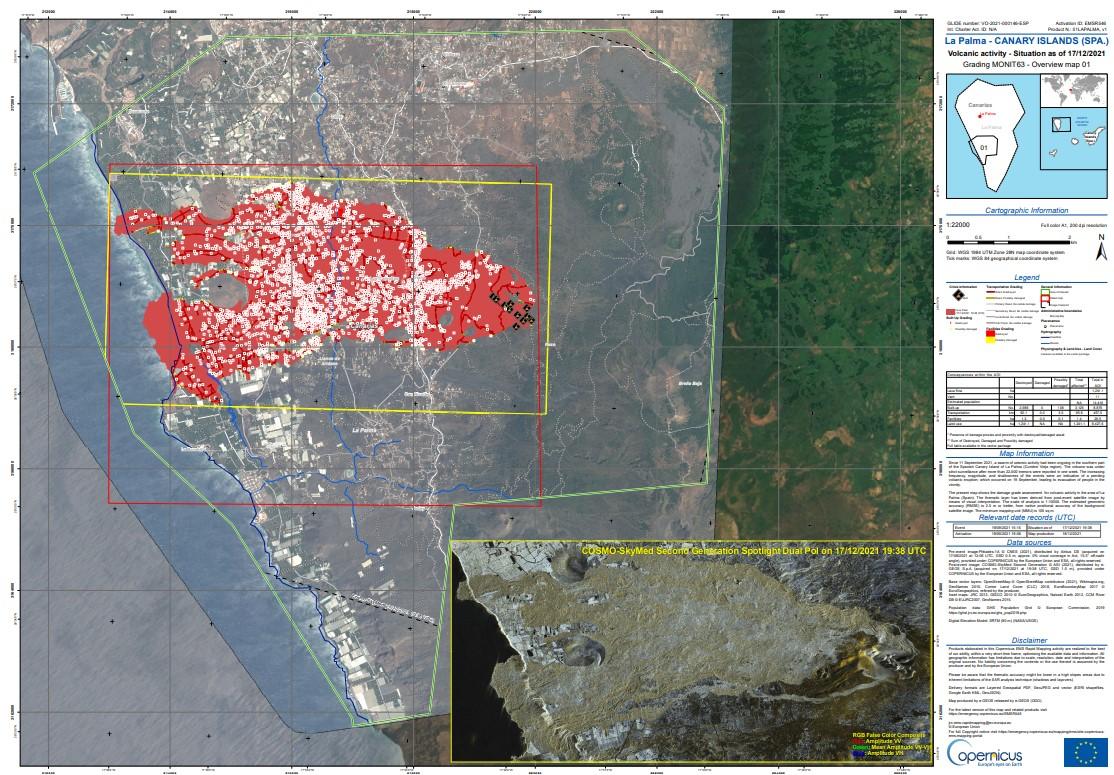

La-Palma-crise-volcanique.jpg

La Palma - EMSR546 - Rapid Mapping - image Copernicus de l'éruption volcanique de La Palma- Spain

D’autres ressources

Tony Rey, Frédéric Leone, Thomas Candela, Stéphanie Defossez, Freddy Vinet, Fleurice Parat, Monique Gherardi, Lucile Medina, Franck Lavigne, Iliona Martin et Zoé Guillet, « L’éruption du Tajogaite (Cumbre Vieja) à La Palma, Canaries : de l’éruption volcanique à la crise territoriale », EchoGéo [En ligne], Sur le Vif, mis en ligne le 20 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/24450 ; DOI : https://doi.org/10.4000/echogeo.24450

https://journals.openedition.org/echogeo/24450

En langue espagnole

Informe sobre las actuaciones y medidas tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja (La Palma), después de seis meses del inicio de la emergencia, Comisión mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma, integrada por el Gobierno de España, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, Madrid, junio 2022

https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/060622-informe_palma.pdf

Erupción volcánica en La Palma

https://info.igme.es/eventos/Erupcion-volcanica-la-palma

Erupción en la isla de La Palma. Análisis de la actividad volcánica registrada desde el 11/09/2021

https://www.ign.es/web/vlc-serie-palma

Eumenio Ancochea, Carlos Sangil et al., Félix M. Medina et al., Luca D’Auria, Nemesio M. Pérez, Tajogaite, ensenanzas de una erupcion volcanica (La Palma, otoño 2021), Instituto de Estudios Hispanicos de Canarias, 2023

Site PEVOLCA : https://www.gobiernodecanarias.org/infovolcanlapalma/pevolca/

Auteur

Jean-Christophe Sanchez, IA IPR de l’Académie de Toulouse.