Dans le sud de la Bretagne, au large du golfe du « Mor Bihan », la « mer intérieure », se déploie l’espace maritime du « Mor Braz », la « Grande Mer », qui est bordée par trois îles qui l’isolent du grand large de l’océan Atlantique : Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic. Belle-Île est à la fois la plus grande des îles de Bretagne et la seconde île de métropole après la Corse à ne pas être rattachée au continent, contrairement à Ré ou Oléron. Maritimité, océanité et insularité conjuguent donc leurs effets pour faire de ces trois îles des espaces rares, particulièrement recherchés. En quelques décennies, les îles se spécialisent nettement dans une économie résidentielle, récréative et touristique. Belle-Île accueille ainsi chaque année plus de 400 000 touristes et peut voir alors sa population multipliée par cinq en haute saison estivale. Face à la surfréquentation touristique et à l’explosion des prix immobiliers, les acteurs locaux et régionaux – comme dans de nombreuses îles de métropole – sont à la recherche de solutions novatrices au profit d’un développement plus équilibré et durable.

Légende de l'image

Cette image de Belle-Île-en-Mer, appelée plus couramment Belle-Île, dans le golfe de Gascogne, a été prise par le satellite Sentinel-2B le 3 septembre 2023

Présentation de l’image globale

Belle Ile en Mer, Houat et Hoëdic : un système insulaire à la recherche d’un développement plus équilibré et durable

Un cadre maritime et insulaire exceptionnel : « Mor braz » et « Mor bihan », un net gradient de maritimité

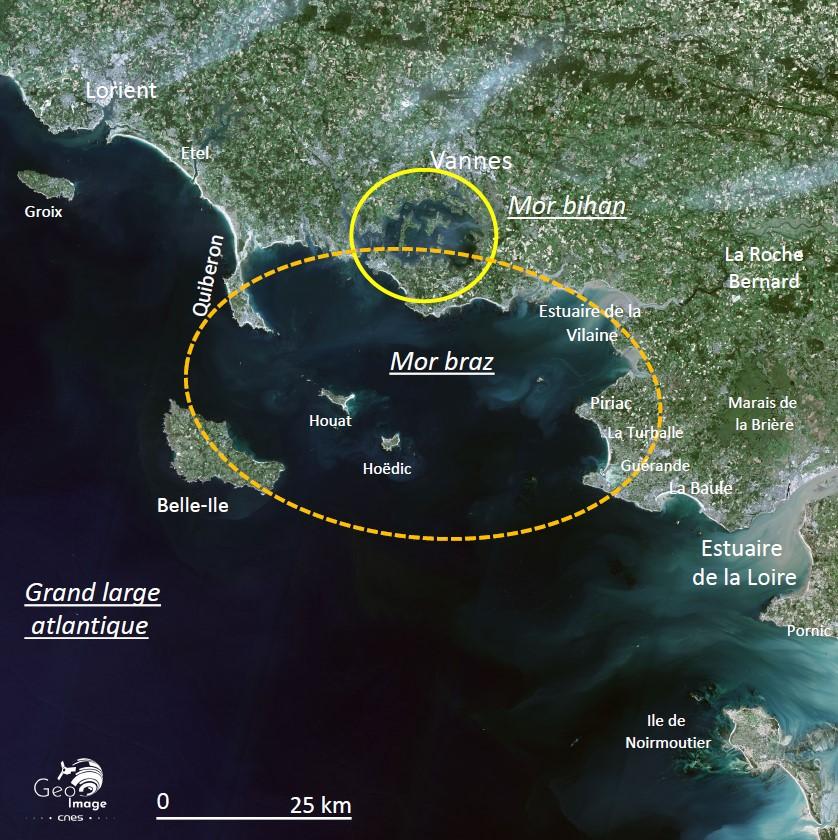

Cette image couvre un vaste espace - littoral, maritime et insulaire - qui se déploie au large des côtes méridionales de la Bretagne, cette grande et longue péninsule se projetant dans la mer jusqu’au Finisterre. Sur ces rivages s’est épanouie une civilisation maritime millénaire, les hommes étant présents par exemple sur Belle-Île depuis au moins 30 000 ans. Il est habituel d’y distinguer deux grands systèmes spatiaux, articulés mais bien différents témoignant d’un degré progressif d’ouverture et de maritimité (cf. image complémentaire).

Le Mor bihan. Au nord-est se déploie bien visible sur l’image le Golfe du Morbihan – ou « Mor bihan », « petite mer ». Il constitue un vaste estuaire fluvio-maritime intérieur qui reçoit 200 millions de m3 d’eau douce par an. Couvrant 115 km2, ce vaste golfe – fermé par l’étroit goulet de Port-Navalo (900 m. large seulement) sur la presqu’ile de Rhuys – contient un volume estimé à 0,68 km3 d’eau. Selon les coefficients des marées (cf. coef. de 120 des grandes marées), on estime qu’entre 200 et 400 millions m3 d’eau y transitent à chaque marée, soit quatre fois par jour. Ces flux provoquent des systèmes de courants parmi les plus puissants du littoral français, bien connus localement des marins (cf. courant de la Jument, parfois à 9,1 nœuds, soit plus de 4 m/s.).

Le Mor braz. Au « Mor bihan » intérieur répond traditionnellement le « Mor braz », la « Grande mer ». S’étendant entre le rivage continental, la presqu’île de Quiberon et la grande île de Belle-Île-en-Mer, cet espace maritime s’avère beaucoup plus ouvert mais encore protégé du grand large océanique par cette barrière de hauts fonds. La presqu’île de Quiberon voit en effet son axe topographique se prolonger au sud-est par les deux petites îles d’Houat et d’Hoëdic.

La topographie de cette région est en effet largement guidée par la tectonique faillée d’un très vieux socle d’âge hercynien (360 M.A). La région se caractérise par de grands plissements d’orientation Sud-Est/Nord-Ouest, dits hercyniens (cf. axe Quiberon/Houat), par des affleurements juxtaposés bien diversifiés et enfin par l’importance des dynamiques maritimes sur le tracé et la morphologie du trait de côte (évolution des niveaux marins, érosion/accumulation...). A la dorsale granitique de l’alignement Hoëdic/ Houat/ Quiberon répond par exemple le vaste plateau de roches métamorphiques et volcaniques de Belle-Île, qui se continue sous la mer sur une large auréole.

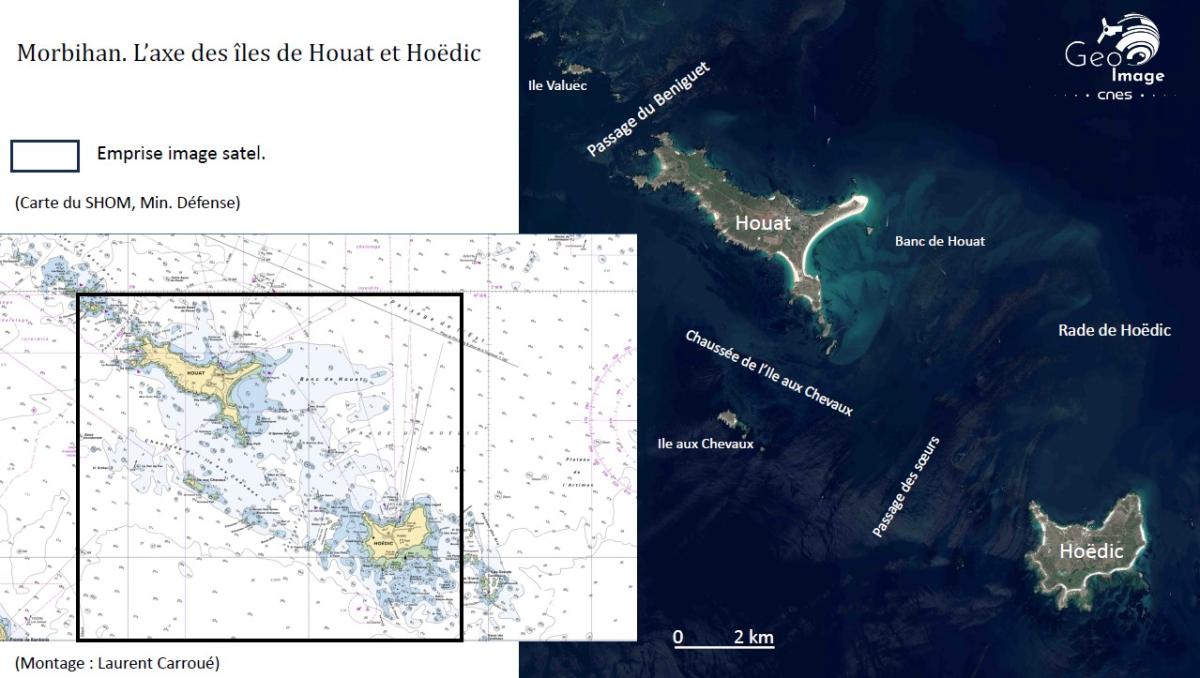

Un espace maritime complexe. Comme en témoigne bien la carte du SHOM, le Service hydrographique et océanographique de la Marine créé en 1720 et dont le siège est à Brest, le Mor Braz est constitué d’une succession de hauts plateaux littoraux et de hauts fonds – chaussées, bancs et îles - s’étageant progressivement de -5/6 m à – 8/10 m en Baie de Quiberon, vers les – 20 m. entre Belle-Île et Houat, l’isobathe de – 100 m. se trouvant à 30 km au sud-ouest de Belle-Île. Ils sont séparés par des passes et des passages plus ou moins larges et profonds.

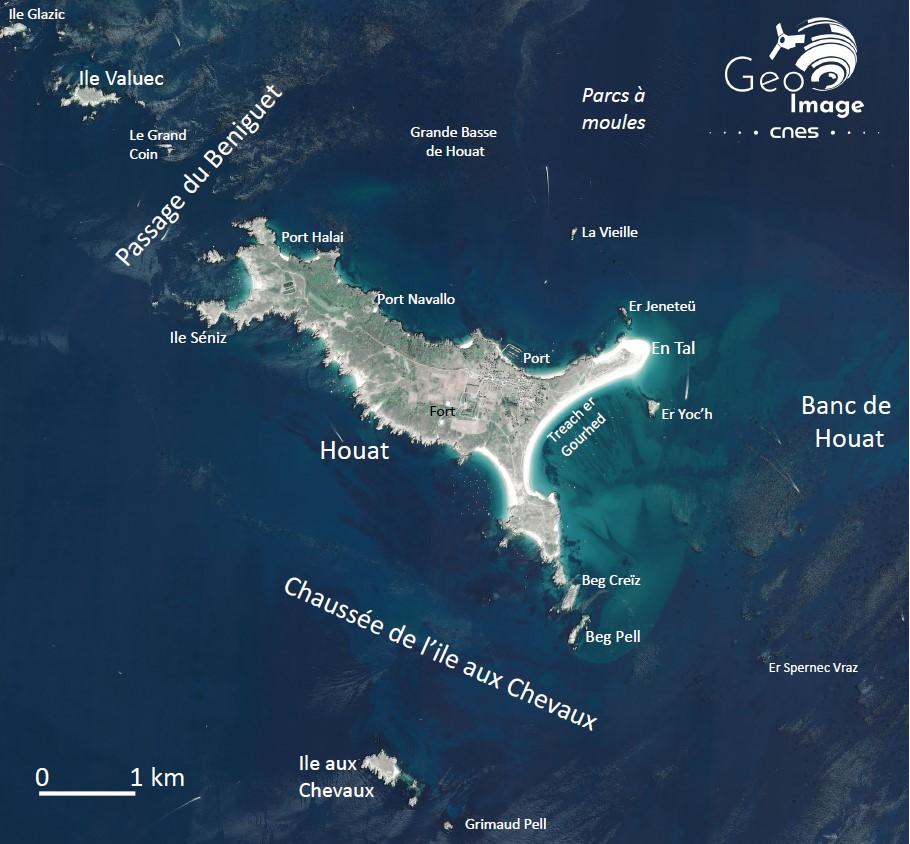

L’énorme réservoir du golfe du Morbihan, la puissance des marées, la topographie et les vents y expliquent la puissance et la complexité des courants marins qui affectent cet espace littoral. Ainsi, le passage entre la pointe du Conguel de la presqu’île de Quiberon et l’île d’Houat se caractérise par sa son étroitesse (5 milles), la présence d’un entrelac d’îlots et de roches affleurantes (En Toull Bihan, En Toull Bras, La Teignouse, la Chaussée du Béniguet, cf. zoom 2) et le passage de millions de m3 d’eau à chaque marée - montante (flot) ou descendante (jusant) - dans un système d’entonnoir provoquant des courants potentiellement trés violents.

L’importance des falaises, la rareté des bons abris. A l’échelle locale, comme le montrent bien les images satellites, le trait de côte des îles est souvent constitué de hautes falaises aux contours déchiquetés du fait de roches très dures, de nombreuses anses et îlots, de récifs, caps et promontoires. On doit à l’inverse relever la relative rareté des plages de sable alors que des cordons de dunes ou de galets accrochés aux pointes rocheuses peuvent parfois isoler des zones de bas-marais. Surtout, les bons sites d’abri pour les installations portuaires sont rares et exigent souvent d’importants aménagements (digues et jetées...). La majorité des surfaces insulaires sont balayées par les vents et couvertes de pelouses rases, de prairies, de pâtures ou de landes.

Cependant, de par sa position méridionale et son orientation, la région bénéficie d’un climat sensiblement plus favorable (chaleur moyenne, ensoleillement, douceur...) que dans le Finistère et les Côtes d’Armor, en particulier les îles qui sont les espaces les plus secs et les plus chauds du territoire de la région. Pour autant, les contraintes océaniques demeurent majeures comme en témoignent parfois le passage des grandes dépressions océaniques : en novembre 2022, on a pu ainsi relever à Belle-Île-en-Mer des vents soufflant jusqu’à 112 km/h.

Les îles : un précipité des mutations productives vers une économie résidentielle, récréative et touristique

L’image couvre une partie du littoral du département du Morbihan, plus particulièrement le Pays d’Auray, du nom de la petite ville d’Auray qui en organise et polarise l’espace entre les aires d’influence de Vannes à l’est et de Lorient à l’ouest. Regroupant plus de 90 000 habitants, le Pays d’Auray a connu ces vingt dernière année une croissance économique, démographique et urbaine particulièrement forte et une attractivité migratoire et touristique renouvelée en étant le second bassin touristique breton après la région de Saint-Malo. Ce contexte régional se répercute directement sur les grandes dynamiques littorales.

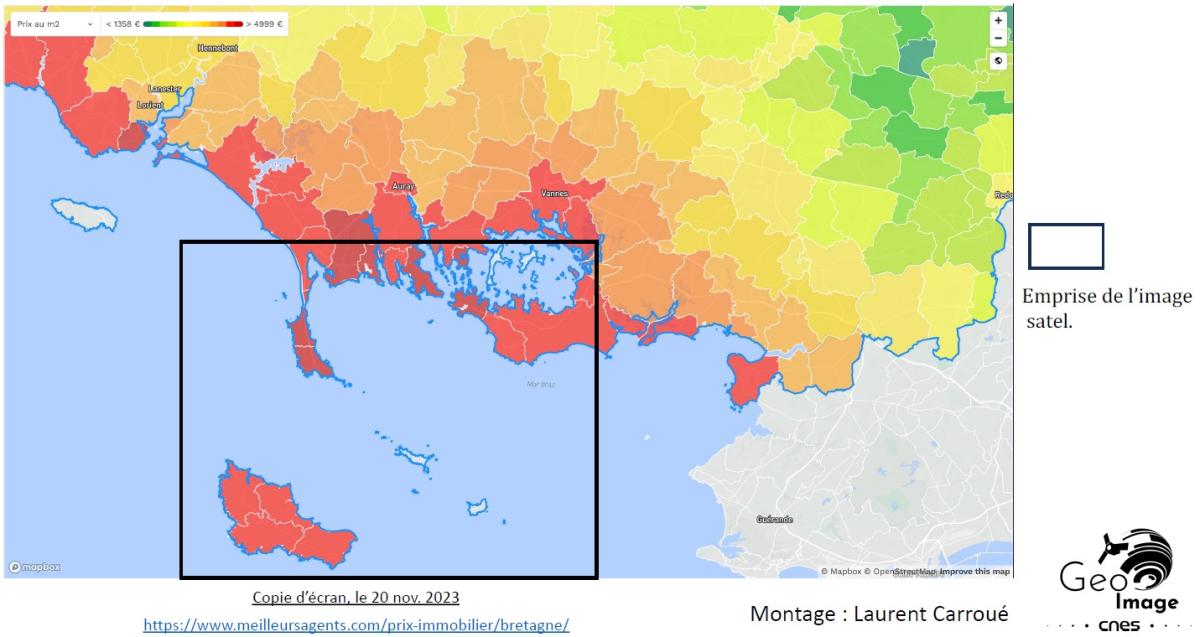

Un liseré côtier sous forte pression. Le liseré côtier de 232 km de long doit faire à une pression croissante et multiforme autour de Locmariaquer, La Trinité-sur-Mer, Carnac et la presqu’île de Quiberon. Comme le montre la carte (doc. 3), les prix fonciers ou immobiliers très élevés s’y traduisent par des effets d’éviction chassant les populations les moins solvables du littoral vers l’intérieur des terres.

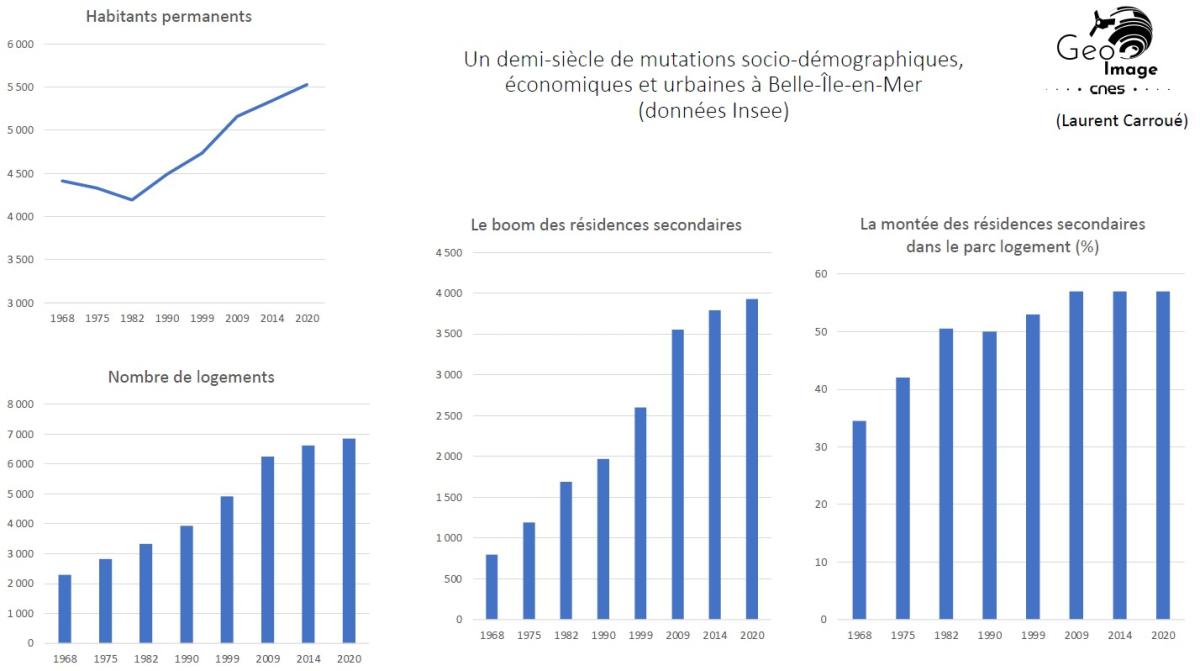

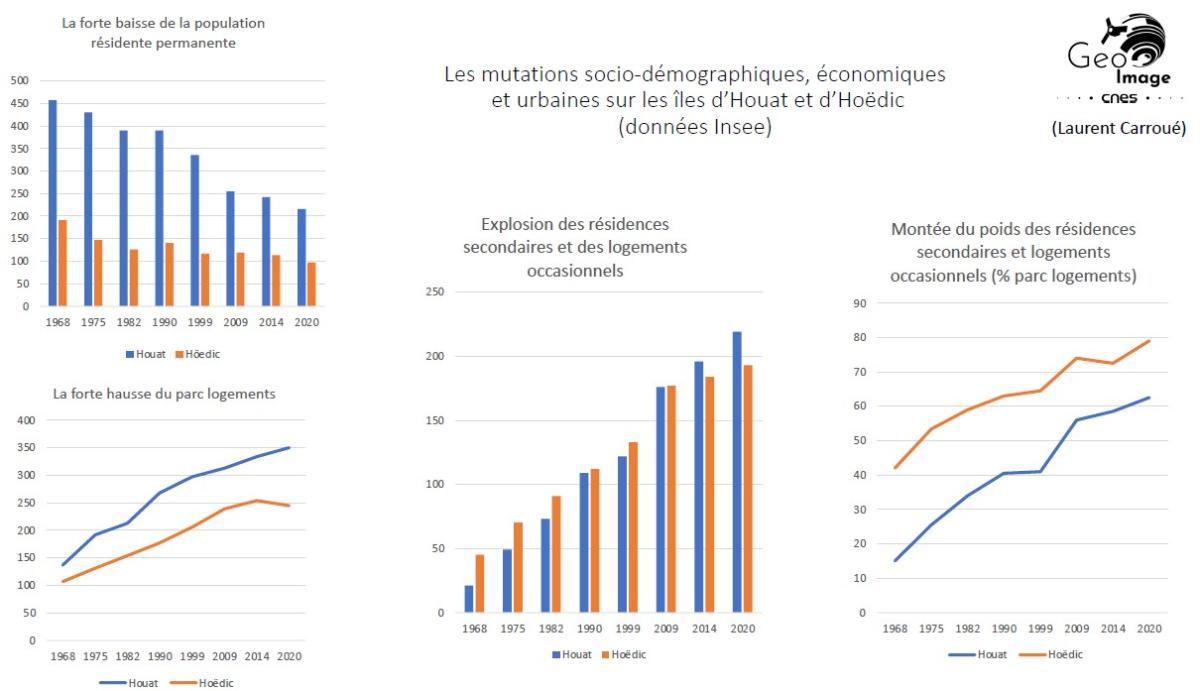

Les îles : un précipité des mutations littorales. Dans ce contexte général, les espaces insulaires — Houat, Hoëdic et Belle-Île — fonctionnent comme un concentré (projections patrimoniales, imaginaires…) des dynamiques littorales terrestres en devenant des éléments majeurs d’attractivité. Entre 1968 et 2020, soit un demi-siècle, la population totale passe de 5 060 à 5 841 habitants permanents (+ 780, + 15 %), avec cependant des trajectoires insulaires bien différentes : alors que Houat (- 53 %) et Hoëdic (- 49 %) connaissent un recul majeur témoignant des difficultés de vie dans les petites îles, la population de Belle-Île augmente de + 25 %. On assiste en particulier à un fort vieillissement, les plus de 65 ans représentant 42 % de la population permanente de Hoëdic et 56 % de celle de Houat contre 37 % à Belle-Île. Le recul démographique s’accompagne d’un processus de « dédensification » majeur : la densité démographique permanente tombe ainsi de 92 à 47 habitants/km² à Hoëdic entre 1968 et 2020. Cette dédensification s’accompagne par contre d’une surdensification estivale, limitée dans le temps mais de plus en plus problématique (saturation des sites recherchés, érosion des sentiers…).

Les îles : une spécialisation dans la sphère présentielle et une économie résidentielle, récréative et touristique. Ces premiers éléments s’inscrivent dans un vaste processus de spécialisation croissante des économies et sociétés insulaires dans la sphère présentielle, et plus particulièrement dans un modèle hypertrophié d’économie résidentielle, récréative et touristique. À Belle-Île par exemple, la sphère présentielle occupe 82 % des salariés, dominant largement la sphère productive (18 % sal.). De même, les pensions, retraites et rentes occupent une place majeure dans les revenus disponibles face aux revenus d'activités. Cette spécialisation participe d’un taux de chômage sensiblement plus élevé que la moyenne (Houat : 21 %, Hoëdic : 17 %, Belle-Île : 10,5 %) et d’une réelle précarisation et saisonnalité du travail (cf. 25 % des femmes salariées travaillant à temps partiel).

Le phénomène le plus spectaculaire réside dans l’explosion du parc immobilier, heureusement freiné en France, contrairement à l’Italie ou à l’Espagne par exemple, par l’adoption d’une législation rigoureuse de protection du littoral. En 50 ans, le nombre de logements double, pour beaucoup sous forme de nouvelles maisons. 71 % de cette croissance urbaine est due à la construction de résidences secondaires, qui passent de 24 % à 58 % du total du parc logement entre 1968 et aujourd’hui. L’impact est majeur dans les petites îles — 42 % à 79 % à Hoëdic et de 15 % à 62,5 % à Houat — et très sensible à Belle-Île qui passe de 34,5 % à 57 %. Le parc de résidences secondaires est parfois complété par d’autres modes d’hébergements touristiques puisqu’on trouve aussi à Belle-Île 13 hôtels (400 chambres), 10 campings (982 emplacements) et de nombreux sites d’hébergement collectif (cf. village-vacances, 670 places).

L’insularité : contraintes et atouts

Comme le montrent bien les images, l’éloignement, l’insularité et la taille inégale des îles expliquent des contraintes réelles — dépendance aux liaisons maritimes, disponibilité du foncier, difficulté d’accès à certains services publics (santé, scolarisation…), surcoût des produits, délais liés à la rupture de charge dans les transports, surfréquentation touristique… — et des atouts sensiblement différents. Si la saison touristique tend à s’étaler un peu plus dans l’année, le pic estival pose de redoutables problèmes de gestion des équipements, en particulier publics, qui doivent être surdimensionnés (cf. pôle hospitalier du Palais à Belle-Île, transports, énergie, eau…).

Le système scolaire : le Collège des îles du Ponant. Si chaque commune dispose à minima d’une école primaire, la question devient plus difficile au collège. Dans ce contexte, une structure pédagogique tout à fait singulière a été mise en place afin de favoriser au mieux l’offre scolaire tout en tenant compte des spécificités insulaires : le Collège des îles du Ponant. Avec une direction basée à Brest, cette structure dispose d’antennes scolarisant les enfants dans les îles de Batz, Ouessant, Molène, Sein, Groix, Houat et Hoëdic. Le collège de l’île de Houat accueille ainsi les élèves de l’île voisine d’Hoëdic qui viennent en bateau tous les matins et repartent tous les soirs. Du fait de sa taille démographique et scolaire, Belle-Île dispose pour sa part de deux collèges autonomes. En revanche, pour continuer leurs études au lycée, les élèves des îles doivent partir en internat sur le continent.

Les transports maritimes : l’indispensable cordon ombilical. L’île d’Houat se trouve à 15 km de Quiberon, celle de Belle-Île à 17,6 km et celle d’Hoëdic à 22 km. L’impact est immédiat sur la durée des traversées de la navette régulière — seul moyen de transport disponible — à partir de Quiberon : 45 minutes pour Belle-Île/ Le Palais, 60 minutes pour l’île d’Houat et 90 min pour l’île d’Hoëdic. Du fait du boom estival, les liaisons maritimes sont sensiblement renforcées afin de répondre à une forte demande : la ligne Quiberon/ Le Palais passe de cinq dessertes A/R en hiver à treize dessertes en été, et les îles d’Houat et d’Hoëdic — desservies par la même ligne — d’un A/R hivernal à cinq A/R estivaux. Enfin, en été, la liaison permanente Belle-Île / Le Palais – Quiberon est complétée par des liaisons depuis Vannes et la Turballe. Dans le cadre de ses compétences, la Région Bretagne a confié à la Compagnie Océane (groupe Transdev), par contrat de délégation de service public, le service de transport maritime entre le continent et les quatre principales îles du Morbihan (Belle-Île-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic).

Énergie et carburant : une totale dépendance. Au plan énergétique, les trois îles sont quasi-totalement dépendantes des importations du continent. Pour son alimentation électrique, Belle-Île est reliée par trois câbles sous-marins et Houat par un câble sous-marin qui continue ensuite sur Hoëdic, qui dispose aussi d’une petite centrale photovoltaïque. Belle-Île-en-Mer est approvisionnée en carburant par le navire pétrolier Anatife qui réalise une rotation par mois l’hiver et deux rotations mensuelles durant les mois d’été. Ce bateau est la propriété du SMTHI – le Syndicat mixte de transport d’hydrocarbures ; créé en août 2002, il regroupe les deux Régions Bretagne et Pays de la Loire, qui ont la compétence du développement économique de leur territoire ; il est affrété par la CIM (Compagnie industrielle maritime). Globalement, l’étroitesse des marchés et les coûts logistiques afférents à l’insularité se traduisent par des prix des carburants plus élevés que sur le continent.

L’alimentation en eau potable : un enjeu majeur. Contrairement aux attentes pour des îles océaniques bien arrosées, la question de la ressource et de la disponibilité en eau potable reste un enjeu récurrent, en particulier du fait de l’explosion des besoins estivaux et de l’isolement insulaire qui oblige à l’autosuffisance. La ressource demeure limitée du fait de la petite taille des territoires, de leur géologie (roches pour partie imperméables), de leur morphologie et de leur topographie (ruissellement, éclatement en micro-bassins versants…). De même, un déficit de précipitation ou l’élévation des températures et de l’évapotranspiration aboutissent certaines années à des situations critiques contraignant à limiter les consommations d’eau, en particulier sur Belle-Île (cf. pénurie en 2005). Celle-ci est équipée de trois barrages-réservoirs d’un volume total de 850 000 m³ complétés par six captages, Houat — où la situation est aussi tendue — de quatre forages et un captage et, enfin, Hoëdic de deux forages. La question de la construction d’unités de dessalement a été plusieurs fois posée.

Alors que sur le continent le rapport entre minimum hivernal/maximum estival de production d’eau potable est de seulement 2,58, on monte à 1 à 3 à Belle-Île et Houat et 1 à 6 à Hoëdic. Dans ce contexte, le prix global de l’eau – par exemple à Belle-Île-en-Mer – est l’un des plus élevés de France et de 58 % plus cher que la moyenne nationale (2021 : 6,64 €/m³, contre 4,19 €/m³), du fait en particulier du prix des services d’assainissement collectif qui doivent être en mesure d’absorber les pics de fréquentation de l’île. Concernant les déchets, ceux-ci sont collectés puis transférés par bateau d’Houat et Hoëdic vers l’usine d’incinération continentale de Plouharnel.

Des économies insulaires de transferts dominées par le tourisme

Des économies fragiles et dépendantes. Ces trois territoires présentent des économies de petite taille et fragiles, car dépendantes des fonctions résidentielles, récréatives et touristiques, malgré les efforts des acteurs locaux pour développer une filière agricole viable sur Belle-Île (cf. zoom 1). L’éloignement géographique du continent et la rupture de charge induite par l’insularité débouchent sur des marchés du travail largement autonomes, 96 % des actifs de Belle-Île et 100 % des actifs d’Houat et d’Hoëdic travaillant localement. Comme le soulignent les élus des collectivités locales, « travailler sur notre territoire, c’est habiter sur l’île ».

Cependant, en dehors des fonctions classiques de reproduction sociale (administration publique, santé, commerce), les potentiels productifs insulaires sont très largement dominés, comme déjà vu, par les activités touristiques, soit directement (transports, commerce, hébergement, restauration...) soit indirectement (rénovation soutenant le bâtiment-travaux publics…). Au total, ces économies insulaires dépendent très largement des transferts financiers publics et touristiques (saisonnalité avec des afflux importants de visiteurs, occupation périodique de certains hameaux, mitage du territoire…).

Blocages fonciers et prix immobiliers. Du fait d’un espace rare (superficie insulaire restreinte, mesures de protection de l’environnement, contraintes d’urbanisme…), le foncier disponible s’avère de plus en plus limité, tout comme les locaux pour les activités économiques ou le parc logement. Face à la pression de la demande, les prix fonciers et immobiliers explosent, au point que les résidents permanents, tout comme les saisonniers, ne trouvent plus aujourd’hui de logements, soit à l’année, soit au mois ou à la semaine. Cette exacerbation des tensions immobilières pénalise les commerces et restaurants, parfois contraints à fermer un à deux jours par semaine en haute saison par manque de main-d’œuvre, les artisans et les services publics. Des maisons précédemment louées à l’année sont vendues comme résidences secondaires à des prix inaccessibles aux insulaires alors que l’essor des plateformes numériques de location favorise l’explosion de l’hébergement touristique marchand de courte durée.

Face à cette situation, les collectivités locales commencent à se mobiliser afin de maintenir la population permanente, favoriser l’installation de résidents à l’année et permettre l’accès au logement pour tous. Les quatre communes de Belle-Île lancent ainsi des programmes de logements sociaux locatifs (lotissements de Bordilla, Borpaloé et Haute Boulogne au Palais ; projet dans le haut du bourg de Sauzon) et d’accès à la propriété. Ces communes mettent aussi en place au printemps 2022 des dispositifs réglementaires visant à réguler et limiter, comme dans les grandes métropoles continentales ou à Saint-Malo, l’offre de location de meublés de tourisme (limitation par propriétaire du nombre de biens autorisés en location saisonnière, mise en place de secteurs géographiques limitant le taux de location saisonnière autorisée, versement d’une compensation financière pour ouvrir un bien à la location, limitation de l’autorisation de l’occupation dans le temps…).

Protection et politiques publiques littorales

Les îles sont bien sûr couvertes par l’ensemble des dispositifs progressivement élaborés ces dernières décennies par la puissance publique afin de protéger les espaces littoraux des pressions multiformes qui s’y exercent. En effet, à des échelles spatiales souvent très fines, la fréquentation touristique, de plus en plus importante, exerce une pression croissante sur les espaces naturels (piétinements, circulations et stationnements sauvages, mouillages sauvages, activités nautiques, pollutions…). La frange littorale des îles est en effet la zone la plus fréquentée, donc la plus dégradée.

Les trois îles sont donc intégrées au classement en commune littorale de la Loi du 3 janvier 1986 qui protège la bande littorale de 100 m inconstructible, Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)…). Houat et Hoëdic sont de même classées en totalité en ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêts Écologiques Faunistiques et Floristiques) et en site Natura 2000, comme une large partie du littoral de Belle-Île. L’établissement public du Conservatoire du littoral, qui intervient depuis 1992, est propriétaire de 350 hectares sur Belle-Île, essentiellement sur la Côte sauvage à l’ouest et autour de la Pointe de Pouldon au sud, dont la gestion est confiée à la Communauté de Communes. Pour son financement, le Conservatoire perçoit — comme sur toutes les îles — une taxe de 7 % du prix du billet sur les passagers maritimes, dont il reverse une partie à la Communauté de Communes.

L’association des îles du Ponant – AIP : un lobbying efficace

Dès 1971, est créée l’Association des îles du Ponant (AIP), qui réunit les élus locaux des quinze îles de la Manche et de l’Atlantique habitées en permanence : Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Glénan, Groix, Arz, Île-aux-Moines, Yeu et Aix. Malgré leur éloignement géographique, leur émiettement et leurs dissemblances, ces élus insulaires se sont rassemblés afin de disposer d’un levier pour défendre et promouvoir leurs problématiques insulaires et leurs besoins communs auprès des collectivités territoriales supérieures (Départements, Régions), du Parlement (Chambre des Députés et Sénat) et des gouvernements.

Cette stratégie de lobbying a permis à ces espaces de bénéficier d’un sensible soutien public avec en particulier la mise en place en 2017 de la DCI, dotation de continuité insulaire. Une étude de l’AIP évalue en effet le surcoût de l’insularité des différentes îles par rapport au continent à 38 % ; une évaluation qui fut retenue par les parlementaires pour fixer le montant de la dotation de continuité insulaire (DCI). Ces territoires peuvent aussi compter sur des contrats de partenariat pluriannuels signés entre l’AIP et la Région Bretagne et des aides des Départements.

Selon les données fournies par l’association, les quinze îles du Ponant couvrent 160 km², sont peuplées de 16 400 résidents à l’année, bien qu’aucune ne dépasse les 2 600 habitants permanents (moyenne 800 habitants), et accueillent annuellement plus de trois millions de visiteurs. Selon leur histoire, morphologie et peuplement, les densités sont très différentes et les comparaisons peu significatives (moyenne : 83 habitants/km², Ouessant : 55 habitants/km², minuscule Sein : 437 habitants/km²). La démographie de ces îles, historiquement à la baisse, s’est stabilisée dans la plupart d’entre elles, sauf à Belle-Île-en-Mer où elle progresse de nouveau depuis les années 1980.

Les zooms d'étude

Une grande île atlantique

Située à 15 km au large de la presqu’île de Quiberon, couvrant 86,6 km², en s’étendant sur 20 km de la pointe des Poulains à celle de Kerdonis et sur 10 km des pointes de Taillefer à celle du Talus, Belle-Île est la plus grande des îles bretonnes et la seconde plus grande île de France métropolitaine non rattachée au continent par un pont, après la Corse. Elle est constituée d’un plateau de roches métamorphiques (schistes, micaschistes...) et volcaniques variées d’une altitude moyenne de 40 à 50 m légèrement relevé au Sud-Est qui culmine à 71 m, qui est entaillé par de nombreux vallons où se réfugient l’arbuste, voire l’arbre.

L’essentiel du trait de côte est constitué de hautes falaises. L’île présente en effet un littoral aux nettes oppositions. Au nord-nord-est, face à Quiberon et au Vannetais, dominent les plages de sable (cf. les grands sables) et les falaises basses, de 8 à 20 m de dénivelée. À l’ouest et au sud se trouve la « côte sauvage » face à la grande houle de l’océan, avec des falaises de 35 à 50 m de dénivelée.

Aux défis de la recherche de projets communs

Administrativement, l’île constitue une intercommunalité regroupant quatre communes : Le Palais, Bangor, Sauzon et Locmaria. La Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI), qui appartient au Pays d’Auray regroupant 28 communes et 93 000 habitants, prend en charge quelques compétences (gestion des déchets…), les communes gardant encore de nombreuses prérogatives (droit des sols, de l’urbanisme et du logement avec les PLU). Cet éclatement institutionnel pose aujourd’hui de réels problèmes de gestion et d’aménagement. La CCBI a mis en place une stratégie de soutien à l’agriculture (abattoir…), de protection des espaces naturels, de contrôle des installations d’assainissement non collectif ou de liaison continentale (aérodrome, transports). L’aérodrome de Belle-Île-en-Mer, construit en 1954, est devenu propriété intercommunale en 1969 et est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme, sans liaison régulière actuelle.

Comme le montre l’image, l’organisation spatiale demeure dominée par les héritages d’une longue histoire agricole et rurale. Au nord, le bourg principal, Le Palais, fait figure de petit pôle dominant organisant l’espace insulaire, en regroupant le principal port, le collège, le centre hospitalier et le siège de la CCBI. Sur l’île, 600 enfants sont scolarisés dans 5 écoles primaires et deux collèges de 208 enfants, appartenant au groupement des Collèges du Ponant dont le siège est à Brest. En face, Sauzon, Bangor et Locmaria font figure de gros hameaux.

Agriculture et tourisme

L’économie insulaire est organisée autour de quatre pôles fonctionnels : le tourisme, qui joue un rôle dominant, le service à la population (services publics et privés, cf. commerce…), le bâtiment-travaux publics, l’agriculture/pêche, avec une vingtaine de pêcheurs dans les ports du Palais et de Sauzon. Comme le montre l’image, la Surface Agricole Utile ne couvre que 37 % de la surface totale de l’île, et un tiers est en état de friche. On compte 40 exploitations (agneaux, bovins), dont un tiers en agriculture biologique, qui bénéficie d’une demande de plus en plus forte en productions locales. La CCBI cherche à soutenir le modèle agricole insulaire : circuits courts de commercialisation, équipement en aval des filières viandes et lait locales (projet de relocalisation de l’abattage des gros bovins, création d’un atelier de découpe et d’une laiterie), aides aux porteurs de projets agricoles (stratégie foncière d’acquisition et de mise à disposition…).

Comme nous l’avons vu, le tourisme est devenu l’activité majeure. Le nombre de visiteurs annuels passe de 350 000 en 2008 à entre 400 000 et 420 000 depuis cinq ans, dont 95 % des flux d’entrées/sorties sont polarisés par le port du Palais. Avec 375 000 visiteurs en 2022, l’île retrouve progressivement les niveaux d’arrivées d’avant Covid. On relève une forte saisonnalité d’avril à octobre, avec un fort pic estival en juillet (75 000) et août (100 000). Par une sorte d’effet de rattrapage, l’explosion post-Covid du nombre de randonneurs a été telle qu’elle a contraint les maires à imposer le port d’embouts en caoutchouc sur les bâtons de marche afin de réduire l’érosion des sentiers. Au total, la capacité d’hébergements touristiques de Belle-Île-en-Mer est estimée à 29 000 lits touristiques, en intégrant les résidences secondaires et est constituée à 33 % par des lits marchands (locations de meublés, hôtels, campings…). Cette capacité d’accueil permet de répondre au 1,5 million de nuitées touristiques annuelles.

Belle-Île-en-Mer : un plateau hercynien

L'île est principalement un plateau métamorphique datant de la Chaîne hercynienne, une très ancienne chaîne de montagnes qui s’est formée il y a environ 450 à 300 millions d'années. Son socle est constitué de roches variées, notamment des schistes, des micaschistes et des roches volcaniques. Ce plateau, d'une altitude moyenne de 40 à 50 mètres, s’élève légèrement au sud-est pour culminer à 71 mètres. Il est entaillé par de nombreux vallons où la végétation, notamment l'arbuste et l'arbre, trouve refuge.

Le littoral de l'île est marqué par un contraste frappant. Face à l’Atlantique, la "côte sauvage" caractérisée par de hautes falaises qui peuvent atteindre 50 mètres de dénivelé. et tournée vers le continent, une zone est protégée des vents dominants constituée de falaises plus basses (8 à 20 mètres) et de plages de sable.

Houat et Hoëdic : la projection maritime de la presqu’île de Quiberon

Face à Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic présentent de fortes singularités malgré leur proximité. De fait, bien qu'elles soient proches de Belle-Île-en-Mer, elles semblent lui tourner le dos pour fonctionner comme la projection maritime de la presqu’île de Quiberon, à laquelle elles sont directement rattachées

Géologiquement et tectoniquement, elles appartiennent à l’alignement de Quiberon. Par leur taille sensiblement plus petite, Houat et Hoëdic se caractérisent par un bourg unique et un habitat groupé. Leur trajectoire démographique et socio-économique est plus brutale et moins diversifiée. Elles appartiennent à l’intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlantique et sont directement reliées aux réseaux (transport maritime, énergie…) de la presqu’île de Quiberon. Enfin, l’archipel Houat-Hoëdic est la propriété du Conservatoire du Littoral, et les zones Natura 2000 et les aires marines protégées y jouent un rôle majeur.

À 15 km de Quiberon, l’île d’Houat couvre 293 ha et s’étend sur 4,5 km du NO au SE et sur 1,2 km dans sa plus grande largeur. Elle est composée d’un plateau granitique couvert de sable éolien qui culmine entre 25 et 31 m d’altitude. Comme le montre l’image, les landes nues couvrent l’essentiel de la surface insulaire, alors que les côtes sont escarpées, sauf à l’est (cf. pointe d’En Tal et plage de Treach er Goured). L’île est bordée par le fameux passage du Beniguet, la chaussée de l’île aux Chevaux et le banc de Houat, qui se caractérisent par la présence de nombreux îlots et récifs.

L'alignement géologique de Houat et Hoëdic

Contrairement à Belle-Île, Houat et Hoëdic s'inscrivent dans une autre entité géologique : l'alignement de Quiberon. Ces deux îles sont les vestiges d'une dorsale granitique qui prolonge la presqu'île de Quiberon et se caractérise par des fonds rocheux. Leur formation est le résultat de déformations tectoniques qui ont soulevé des parties de la plateforme continentale.

L'archipel Houat-Hoëdic est donc un continuum géologique avec le continent, ce qui explique leur morphologie et leur connexion aux réseaux de Quiberon. Leurs plateaux granitiques, couverts de sable éolien, se situent à une altitude plus basse que ceux de Belle-Île, et leurs côtes sont généralement escarpées, sauf sur certaines plages de sable à l'est. L'ensemble de ces îles et des récifs environnants est bordé par des zones complexes comme le passage du Beniguet ou la chaussée de l'île aux Chevaux.

Hoëdic. À 1h15 de traversée en navette à partir de Quiberon (22 km), cette petite île se trouve à 13 km à l’est de Belle-Île et à 5 km au sud-est de Houat. Elle a une superficie de 2,08 km² et s’étend sur 2,5 km nord-est/sud-ouest et 800 m du nord au sud, en culminant à 22 m d’altitude. Elle se trouve entre le turbulent passage des Sœurs, la rade de Hoëdic et le plateau des Gras. Afin de guider la navigation, le phare des Grands Cardinaux, construit en 1876, est aujourd’hui automatisé. Elle est peuplée de seulement 97 habitants permanents en hiver, et les résidences secondaires représentent 75 % du parc immobilier. En revanche, la population estivale explose à plus de 3 000 personnes, avec les plaisanciers, les touristes et les campeurs.

L’ancien fort de style Vauban, construit en 1853 et qui n’a jamais été armé, est racheté en 1979 par le Conservatoire du Littoral. Face à de fortes contraintes naturelles, la construction d’un site portuaire de qualité a toujours été un enjeu majeur d’aménagement. Sur la côte sud de l’île, le vieux port — ou port de la Croix — est construit au milieu du XIXe siècle, mais doit être remanié et renforcé en 1865 du fait de son exposition aux houles atlantiques. De plus, la jetée qui fermait partiellement la petite baie dans les années 1930 a dû être pour partie détruite afin d’éviter l’ensablement, du fait des processus locaux d’accumulation sédimentaire qu’elle favorisait. De même, sur la côte nord, l’ancienne cale du Port-Neuf, construite en 1915 entre le bourg et la pointe du Château, n’est plus qu’un vestige. Il faut en fait attendre 1973 pour voir construire une infrastructure plus sûre et pérenne — Port d’Argol — en position plus abritée et tournée vers le nord au fond de la rade d’Hoëdic.

Images complémentaires

Mor bihan, Mor braz et grand large atlantique : un net gradient d’ouverture océanique et de maritimité

Le développement du Mor Braz entre la presqu’île de Quiberon et Belle-Île-en-Mer à l’ouest et l’estuaire de la Vilaine et La Turballe à l’est. Mor bihan, Mor braz et grand large atlantique : un net gradient de Maritimité

Ces images ont été prises par le satellite Sentinel-2 le 3 septembre 2023. Elles font partie du programme Copernicus, une initiative conjointe de l'Union Européenne et de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Copernicus est le plus grand programme d'observation de la Terre. Son objectif principal est de surveiller en continu l'environnement et le climat de notre planète grâce à une flotte de satellites appelés Sentinel. Ils collectent des données pour diverses applications. Les images de Sentinel-2, en particulier, sont utilisées pour observer les terres, les océans et le littoral, ce qui les rend parfaites pour analyser le gradient de maritimité de cette région bretonne, du Mor Bihan à l'océan Atlantique.

Ressources et bibliographie

- SHOM, Service hydrographique et océanographique de la Marine : pour l’accès à la carte en ligne voir DATA.SHOM.FR

- J.F Troin et alii : « iles et oasis : de l’isolat au monde », Annales de Géographie, T . 114, n°644, 2004. https://www.persee.fr/issue/geo_0003-4010_2005_num_114_644

- Françoise Peron : « Fonctions sociales subjectives des espaces insulaires (à partir de l'exemple des îles du Ponant) », Annales de Géographie, T . 114, n°644, 2004 : https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_2005_num_114_644_21255

- Association des îles du Ponant : https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-01/BRR2021-44_0.pdf

- Académie de Rennes. Site du Collège des îles du Ponant (collège public des îles de Batz, Groix, Houat, Molène, Ouessant, Sein) : https://college-ilesduponant.ac-rennes.fr/

- Le Pays d’Auray : https://www.pays-auray.fr/accueil-975.html

- Le SCOT du pays d’Auray : https://www.pays-auray.fr/amenager-le-territoire/telecharger-les-documents-du-scot-1034.html

- Compagnie océane : https://www.compagnie-oceane.fr/

Auteur

Laurent Carroué, Inspecteur Général de l’Education nationale, du Sport et de la Recherche, Directeur de recherche à l’Institut Français de Géopolitique (IFG, Université Pais VIII).